咸宁民间文艺历史悠久,源远流长,反映了人民群众的日常生产生活和精神文化。近年来,我市民间文艺家协会的成员们深入生活,走进基层,积极开展民间文学、民间艺术、民间风俗的记录、研究与开发利用活动,挖掘和提炼咸宁民间文化特色,我市民间文艺呈现出研发创新、繁花竞放的可喜局面。万立煌就是众多优秀民间文化专家中的一位。

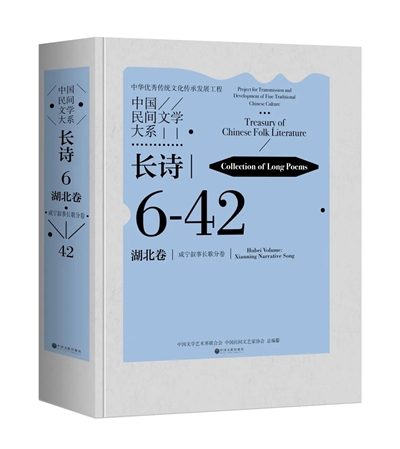

翻开万立煌的人生经历,记载着一串串沉甸甸的荣誉:中国民间文艺集成工作贡献奖、湖北省民间文学集成屈原奖一等奖、全国“德艺双馨民间文艺家”、中国民间文艺集成工作“先进工作者”等多项奖励……除此之外,他先后担任《咸宁长篇叙事山歌》(第一卷)主编(2009年)、《咸宁长篇叙事山歌》(第二卷)主编(2016年,与人合编)、《中国民间文学大系·咸宁民间叙事长歌》副主编(2020年),发表民间文艺论文20余篇,为我市成功申报“中国嫦娥文化之乡”“中国汉族民间叙事长歌之乡”“中国古瑶文化之乡”、建设咸宁市非物质文化遗产馆做了大量工作。

“在那个年代,虽然大家的物质条件不是很充裕,但民间故事却很富有。”万立煌回忆,小时候不像现在,家里没有网络,更谈不上看视频、听广播了,最难忘的精神享受就是听长辈讲民间故事,唱民间歌谣。尤其长辈们串门,喜欢讲故事,他每次都听得兴奋、着迷,至今还清晰地记着小时候听到的一些故事和歌谣。民间文艺的种子播种在万立煌幼小的心里,为他后来从事民间文艺事业打下了坚实的基础。

16岁时,万立煌被通山县文工团招录。在演出之余,他琢磨着将通山方言融入“相声”“快板”“三句半”等节目的创作中。这可以算作他接近民间文艺的第一步,也为他后来的理论研究奠定基础。

1980年,万立煌调入县文化馆,开始参与湖北省三民集成(民间故事、民间歌谣、民间谚语)编纂工作。此后,万立煌越发熟悉湖北省的民间文艺生态,也再没离开过民间文艺的研究之路。

“白天忙文艺工作,晚上整理故事,夜深人静的时候,喝一杯浓茶,不觉得困也不觉得累,和遥远的故事人物对话,有时候凌晨两三点还特别兴奋。”万立煌对于刚参加工作时搜集整理民俗故事的过程终生难忘。

在工作采风中,万立煌多次和同事到基层进行调研普查,乡亲们都会围上来与他打招呼,他与当地的乡亲也产生了难以割舍的联系。

目前,咸宁已被中国民协正式命名为“中国嫦娥文化之乡”“中国汉族民间叙事长歌之乡”“中国古瑶文化之乡”。如何依托这些传承基地、继承并发扬传统民间文化,成了万立煌思考的课题,对民间文学开展搜集整理研究和保护,他一直坚守在路上。