“2005年,湖北省21届摄影艺术展银奖”“2007年,湖北省22届摄影艺术展铜奖”“2009年,中国摄影家协会新中国成立60周年摄影大赛优秀奖”“2011年,湖北省24届摄影展艺术银奖、优秀奖”……3月25日,在张桂林的家中,一摞摞奖状平铺开来。

熟知张桂林的人都知道:他多次获得省级、国家级摄影奖项,在同行眼里,张桂林身上聚集了太多他们梦想的光环。

让张桂林最引以为傲的荣誉,是他的摄影作品《驻村扶贫日记》刚刚荣获湖北省第十二届屈原文艺奖。

(一)

1983年,张桂林就职于咸宁地区财政税务局时,因为工作需要,他自掏腰包买了一台专业相机,花费了1000多元。

“那个时候,摄影知识没有现在这么普及,只有中国青年报上定期刊登些比豆腐大不了多少的摄影技术介绍。”张桂林回忆着,此外,就是去图书馆,借那种旧得发黄、满是灰尘的摄影书研究。

两年的积累时间,单位的人尊称张桂林为 “全天候摄影师”,无论天晴下雨、白天黑夜,他都能拍出令人满意的照片来。

也许对一般人来说,这就可以了,张桂林没有这么想。他继续研究相机,从机身结构、镜头的成像效果,进口的、国内的,风光的、人像的……在他的脑子里,始终对相机和摄影有更多了解的渴望。

“摄影是一件跟人打交道的事情。”张桂林认为,摄影师与被拍摄的对象要建立起一种基本的互信,拍下来的照片才会传达被拍摄者的感情,这张照片才有可能自己“说话”。没有这种互信,相机镜头再好,也拍不出好照片,摄影师也走不了多远。

“常有人问我,你究竟要拍什么呢?我觉得,拍什么首先来自你的兴趣。”张桂林说,他到今天对咸宁的兴趣不减,他要做的,就是把咸宁发生的那么多看起来不成为“事件”的事情拍好。

(二)

2015年,张桂林接到单位交给他的一个重要任务:到通山县大路乡新桥冯村驻村开展精准扶贫工作。

“在精准扶贫这个大的时代背景下,记录农民个人命运的沉浮、坎坷、彷徨和奋进,折射国家政策的变迁、国富民强的历史动因,让大家体验百姓生活、感受乡村变化,这是一件很有意义的事情。”张桂林说。

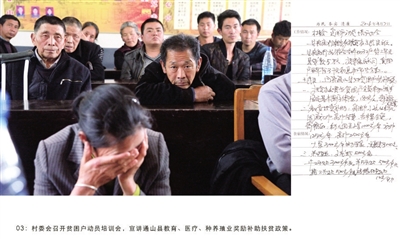

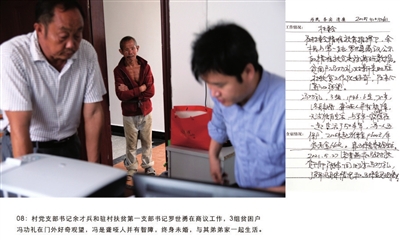

驻村扶贫的日子里,每天所见所闻时时触动着他的心。他拿起相机,用镜头去调查,去见证,去记录;让更多的人看到,让更多的人关注,唤起更多的人参与进来,用摄影的力量帮助这个贫瘠而淳朴的乡村。

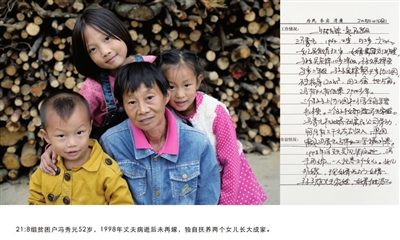

每一帧照片,就是一个故事。2016年1月23日,一个雪天的冬夜,寒风刺骨,白天村七组贫困户焦元和到山下卖完鸡蛋回家,草草吃了点东西后便早早上床休息了。2016年2月焦元和住进了新房,并享受政府五保户养老政策,结束了独居大山十余年的拾荒生涯。

每一帧照片,就是一段记录。2016年6月16日,当地农民在草莓园里利用新技术为一垄垄的草莓园秧苗浇灌。2016年1月,村民在富民公司劳动打工,公司每天用工约120人,男工每天100元,女工每天80元。

每一帧照片,就是一种关怀。一双乌黑粗犷的大手,几枚鲜红的指印,沧桑手掌的粗大骨节尤其显眼,这是新桥冯村八组贫困户张松柏在扶贫助学金表上签字时的一瞬间,67岁的张松柏唯一的儿子张茂清在一起建筑工地坠落事故中摔成了高位截瘫,扶贫工作队想方设法帮助他筹集孙子的学费。

一张张讲述着鲜活故事的照片,表现贫困山村的原始风情;贫困户的艰辛与困苦;扶贫干部精准调查、精准识别,评议与公示……全方位真实记录着一个时期内的一段亲身经历的事件,为中国精准扶贫宏伟事业留下了一份独一无二的历史影像资料。

(三)

“以前拍摄专题作品,我都是一个旁观者的角色。在后来拍摄《驻村扶贫日记》中,我既是旁观者,又是参与者。”张桂林说。

多次参加摄影大奖赛的张桂林,对组照的编辑思路十分清晰。在艺术表现形式上,他选用不同于一般的、常见的表现角度和表现手法的照片,做到出人意料、新颖独特;在内容上,他选取生动新鲜、真情流露的精彩瞬间和场面,展现精准扶贫的非凡勇毅和村民的细微情态;在逻辑上,注意把握节奏感,把十几张场景、人物、细节、过渡照片错落有致地串联在一起,力求达到视觉平衡与整体的和谐。

张桂林还为组照的每一张照片配上日记内容,通过扶贫前和脱贫后场景和特写的反差、环境气氛、情绪的反差等让观众深切感受到精准扶贫给村民居住环境、经济收入、精神面貌上带来的巨大变化。

《驻村扶贫日记》三年的拍摄、三次编辑,让组照实现了思想性、艺术性、观赏性的有机统一,为咸宁争得荣誉,在社会上引起强烈反响。

张桂林表示,自己今后将继续联合摄影爱好者们,用镜头记录下我市的自然风光、文化遗产、百姓生活、乡村振兴等画面,展现咸宁的新风貌新风采,以手中的相机展现时代的担当,努力创作接地气、传得开、留得下的优秀作品。