57年前,蕾切尔·卡森的《寂静的春天》犹如平地一声雷,震动了整个世界,“环保”开始成为公共政策的重要议程,卡森本人也被奉为“绿色革命”的先驱者、“环保运动之母”。然而,也有一种说法,认为“《寂静的春天》一书所杀的人,比希特勒还多”。如何认识卡森其人?更重要的是,为什么这位女士写了一本书,就能引起剧烈的变革?《更遥远的海岸:卡森传》作为迄今为止最详实的卡森传记,提供了一种视角。作者威廉·苏德在讲述卡森生平的同时,也为读者揭开了一段环保运动发生史。

时代助力——核阴影下结出的果实

作者花了大量的笔墨,向读者论证,《寂静的春天》诞生于卡森的知识与“诗意”。事实上,《寂静的春天》及其轰动效应,远不是一位“个人英雄”所能创造的。

《寂静的春天》发表于1962年,那个年代,工业革命已经蓬勃发展了一个多世纪,两次世界大战相继爆发,之后又以惨烈的代价结束。上世纪60年代以前,伦敦的能见度不足10米,雾云在上空漂浮成了“毒云”,人们的呼吸道疾病激增,1952年12月5日至9日期间,“伦敦烟雾事件”令4000人死亡。比利时马斯河谷事件,工厂排出的二氧化硫等有害气体经久不散,致使几千人中毒,60人丧命。美国的多诺拉事件,因污染物久久无法扩散,造成整个城镇6000多人患病,几乎占了全镇居民的一半。无节制的开发,不可控的武器,人类受到了自然的反噬。

就是在这种背景下,保护自然的思想应运而生,从保护海洋,到保护动物,再到保护丛林,反思一直在进行,持续有人在发声。反思农药DDT的《寂静的春天》,也是在这股风潮下诞生的,这本书在思想理念上并非独创,而是当时“环保思想”的集大成。

同时,美苏争霸的阴影笼罩着世界。从1961年开始,苏联在3个月内进行了31次核试验;美国针锋相对,在7个月内进行了35次大气层核试验,平均5天一次。核爆的残留物如雨点一样落在地球上,遭受核污染已成为了人类的噩梦,美国各大城市高调进行民防演习,中小学生都要学习核防护知识。《寂静的春天》出版几个月后,发生了古巴导弹危机,核战争一触即发,人们的恐惧达到高潮。卡森非常聪明地把杀虫剂残留和放射性物质沉降联系起来相提并论,调动了人们的恐惧感,收到很好的传播效果。

《寂静的春天》一纸风行,背后还有出版社的鼎力支持。因为连载《寂静的春天》,《纽约客》杂志接连不断地收到抗议,但《纽约客》并没有因此放弃,而是借此将它进一步推广。在卡森遭受围攻的时候,也有读者热情地接纳了卡森的观点,并邀请卡森做讲座,这也坚定了卡森的信心。最终,卡森造势成功,沸腾的舆论将《寂静的春天》送向了美国政府高层,直接影响了政策的制定。

卡森确实是环境保护运动的先驱者,但她并不是独行者。《寂静的春天》更像是涌动的潮流中那朵最高的浪花,它属于卡森,更属于那个时代。

争议不断——保护环境究竟为了谁

问世半个多世纪以来,《寂静的春天》一直受到争议。

农药DDT并非只能给人类带来坏处,在防止疟疾等传染病上,DDT的功效也是无可替代。在使用DDT对抗疟疾之前,全球有差不多有四成人口遭受疟疾的侵害,而DDT的出现确实让疟疾得到了有效控制,甚至还让疟疾在欧洲和北美几乎绝迹。DDT被禁用之后,疟疾卷土重来,累计造成6000万人丧命。这就是“《寂静的春天》一书所杀的人,比希特勒还多”一说的由来。2006年,世界卫生组织不得不修改了多年的防治政策,号召非洲国家重新使用DDT防治疟疾。

《更遥远的海岸》对此轻描淡写,承认卡森没有对农药一分为二。这未免不够全面客观。

对DDT的禁止和重新使用,折射出环保理念的变化:人类要保护的,不是单纯的自然环境,而是人类的生存环境。《更遥远的海岸》将这种环保理念称为“掺杂了进步、派性”,但站在人类生存与发展的角度,这样的环保理念或许才更有说服力、更加可持续。

近年来,“激进环保主义”越演越烈:极端环保者主张大家不坐火车、飞机,不吃动物食品,不用电灯、电话和网络,甚至连书信都要免除,因为造纸会砍伐森林。在这股风潮下,对于卡森及其观点的讨论不无现实意义。

科技进步的意义是无法否认的,它不仅使生活更加便捷,还研发出了治疗疾病的途径,使人类更加健康。在科技带来的福利面前,人类更该做的,是限制和缩小工业化带来的副作用,而不是什么都不发展,甚至将一切打回原始。

2006年,中国作家刘慈欣写出了科幻小说《三体》,书中出现了《寂静的春天》,并且是一个情节推动点:一个对人类失望的女科学家看到了《寂静的春天》,后来她万念俱灰,背叛了地球,向外星文明发送信息暴露了地球位置,因为她觉得人类已经无法解决自己的问题,需要外星文明“帮助”。整个“三体”故事由此展开,而《三体》在美国卖得很好,影响也大,被多位名流点赞。

根据《更遥远的海岸》所述,卡森机智、优雅、颇有知性美。如果卡森还在世,被人问到刘慈欣这段情节,定会有一番巧妙应对;但是保护环境是为了地球还是为了人类,才是需要我们深思的大问题。

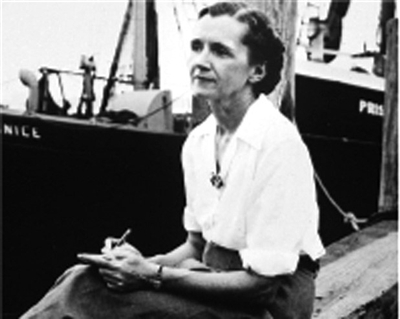

卡森其人:

能适应、也顽强

作为卡森的“粉丝”,作者用了整本书,来寻找“卡森为什么能够写出《寂静的春天》”的理由。

从学校到工作,卡森一生都围绕着自然做研究。作者说,在霍普金斯大学读书的时候,卡森最喜欢的角色,就是做一个勤奋刻苦的学生,她“每星期上课和在实验室里的时间加到一起差不多有50个小时,只要睁着眼睛她都在学习”。

“还债”是卡森早年岁月里的主要旋律之一,卡森曾因拖欠学费而与学校签订了土地抵押协议,后来又因为经济状况放弃了学业。或许正是因为学习的机会来之不易,卡森在学习研究上付出的努力,远远大于其他同学。除了还债,卡森还要养家,在读本科的时候,卡森是家里唯一赚工资的人,整个家庭的生活重责,全部由她一人承担。

但是,命运似乎并没有善待这位坚强的女性,从中年开始,卡森的身体就不断出现问题,57岁那年因癌症去世。

不平顺的生活并没有压垮卡森,投身在自然的怀抱里,卡森不断地汲取力量。在研究美国鳗鱼时,卡森惊叹于鳗鱼幼苗强大的生命力;而海洋的神奇,也不断激发卡森的灵感,她学习游泳,观察潮水、洋流,出海采样,沉醉于海洋的世界。“生命仍是生命——能适应,也顽强。”卡森如是说。 卡森文笔很好,在一本少儿读物《助孩子成就惊奇之心》的开头,她这样描述大海:“一个狂风暴雨的夜晚,她将一岁零八个月大的罗杰裹在毯子里,冒着雨跑到幽暗的海滩上,大浪在远方轰轰涌来,他们:一个是生平第一次面对大海狂野躁动的幼儿,一个是半生里对大海怀着深情挚爱的中年女子,一起快乐地大笑,那是他们共享的兴奋时光。” (本报综合)