《北上》的成功之处,在于直面回溯历史和重写现实的难题,从容地以运河为纽带,架构起一个自如的时空,连接起世界与中国、国家与运河、运河与个人的关系。小说回溯过往,跨越一百多年的时空,耐心地打捞光阴,从繁复的历史记忆中钩沉出丰富的细节,把萦绕千年的运河史、人文情讲述得有趣而真切,写出了运河之于沿线人们的爱恨情仇、辛酸喜乐。

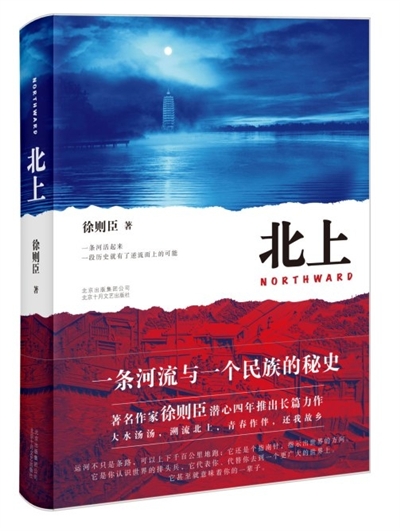

小说以运河漕运的衰落起笔,从清末时期外国人眼中的大运河开始写起。1901年,意大利旅行冒险家保罗·迪马克(小波罗)以运河专家的名义来到中国,而他真正的目的是寻找在八国联军侵华战争中失踪的弟弟费德尔·迪马克(马福德)。谢平遥作为翻译陪同小波罗沿运河北上。一路上召集了挑夫邵常来、义和拳民孙过程兄弟、船老大夏氏师徒一行人,他们由南到北,经过杭州、无锡、镇江、扬州、淮安,一路到济宁、天津、通州,以一艘运河行船串联起运河两岸老百姓的风物人情,连接起清末动荡时局、末日景象。

小说把一百多年前的运河生活细节予以充分呈现,如写到谢平遥和小波罗一行人从无锡出发,看到“河道里船只往来如梭,卖布的,运丝的,贩菜的,拉砖的,赶路的,送客的;还有一支送人的船队,每一支橹上都系着红绸布,喝红了脸的男人对水边洗衣的妇人唱酸曲,被泼了一脖子水。”类似这样不经意间的散笔,却灵动再现了热闹、繁华的运河生活场景。此外,小说描写了运河沿线的风景,如扬州邵伯闸、淮安清江浦、济宁微山湖,展现出运河独特的气质和特性。

书中还描写了运河求生计的纤夫、船夫的生存艰辛,充满着人性的关怀。运河除了丰饶之外,也有着悲苦辛酸:纤夫们费尽所有力气,把船拉回航道后,没有欢呼,“他们一屁股坐在沙滩上,安静地喘着粗气,衣服都汗透了,整个人像刚从水里捞上来的。谢平遥发现,纤夫里竟有三个女人,长年劳作,她们的身形和长相已经越来越像男人了”。纤夫好比行走在北运河岸上的又一条运河,他们在沉默中为了满足最基本的口腹之欲耗尽苦力,在乱世中艰难求生。

徐则臣在谈到写作《北上》时介绍,4年下来,认真通读专业书籍不下60本,随手翻阅的书籍和浏览的影像资料更多,而且多次沿运河实地走访,可谓是下足了案头功夫,从而建立起对京杭大运河的整体认知。

“北上”的故事写得真切生动,还在于建构了个人与家族、个人与国家的联系,使之具有宏大的历史和现实意义。小说主人公谢平遥原是江南制造局下属翻译馆的英语翻译,心高气高满腔英雄气,却发现翻译馆不过是翻译些异国的旧文章和花边新闻驱遣光阴,虚耗年华而碌碌无为。此后,他到漕运总督府试图干点实事,却发现运河漕运急剧衰退,此时,大清国的国运和这运河一样,遭遇着酷烈的时代巨变。特别是谢平遥从事翻译过程中,切身感受到清朝官僚阶层对外国人的前倨后恭、进退失据。可以说,在大清国的世道,讨论国家和个人的前途,不过是浪费生命于无意义或是更无意义之间,再现了个人于风雨飘摇中周旋的错乱迷茫。