谎称承包房地产开发项目,伪造相关证件哄骗受害人投资;以帮助亲友筹集生意周转资金为由,骗取资金用于购买彩票支付高额利息……近年来,集资诈骗案件的犯罪手段出现新变化,更具欺骗性、迷惑性,部分群众面对陷阱防不胜防,致使财产遭受巨大损失。近日,我市中级人民法院审理了一批有典型意义的集资诈骗案件。5月19日,市中级法院工作人员向记者介绍了相关典型案情经过。

银行职员非法集资买彩票

为了实现“一夜暴富”的梦想,满足日益膨胀的消费需求, 2012年,我市某银行储蓄柜台工作人员张某丽开始大数额购买彩票,在将自己的积蓄花得差不多后,便起意向其熟悉的客户及同事和朋友借钱。

随着时间流逝,张某丽面临两个问题:一是滚雪球的高息漏洞,二是怎样继续大数额购买彩票。此时,依靠亲朋好友的那点借款,已经无法满足她欲壑难平的内心,于是一个更加疯狂大胆的想法,在张某丽脑中快速形成。

自2012年1月至2014年9月22日,张海丽以帮助亲友或客户筹集生意周转资金等为由,许以月息2%至3%不等为诱,向29人合计骗取借款人民币2663.85万元,骗取的资金基本用于购买彩票和支付高额利息。

张先生,温泉一位普通市民。2013年,他听说了张某丽的“高息”传奇故事。因为张某丽的银行柜员身份,让张先生非常信任,他想尽办法筹集到了数十万元钱款,一股脑将钱交到了张某丽手上。张先生满怀憧憬:“高息”就是厉害,每月少说也有大几千元利息进账。

随着投资人的增加,张某丽骗取的钱越来越多。张某丽这种饮鸩止渴的自杀式行为,势必会造成受骗人金额损失,东窗事发也就是眨眼之间。据悉,张某丽案发前已归还本金、支付利息共计约343.025万元,尚余2320.825万元未归还。这也是我市2017年以来单笔涉案金额最大的集资诈骗案。

经市中级法院审理,判决被告人张某丽犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;向被害人退赔所骗取的资金。

集资诈骗手段不断翻新

除了上述案件,市中级人民法院近期还公布了4起集资诈骗典型案例,总涉案金额高达2600余万元,甚至还有“夫妻上岗”共同犯案。涉案金额之巨大,案情之严重,令人咋舌。其中,被告人曹某犯诈骗罪、集资诈骗罪,合并判处有期徒刑19年。

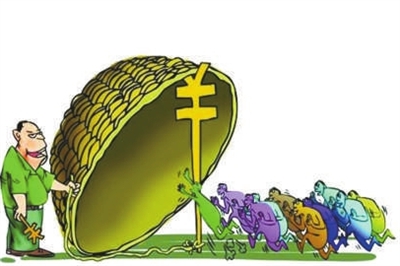

“现实中,集资诈骗案往往采用合法交易的形式来掩盖诈骗的目的,例如以农产品种植、畜牧养殖、商品房买卖、商铺租赁、养生、养老、医疗、保健等名义,并借助广告、名人效应及所谓政府扶持、慈善等进行集资。”相比于一般的非法吸收公众存款,集资诈骗案犯罪分子并没有什么高明之处,无非是用诓骗的手段,“拆东墙补西墙”吸引更多的社会资金,以维持自己资金链的正常运转。

“值得注意的是,当前集资诈骗犯罪除发案数量高位运行、集资规模不断扩大、犯罪手段不断翻新、追赃挽损难度巨大外,还出现了专业理财团队推波助澜的情形。今后,非法集资犯罪的发案重点将更加向资本领域集中,犯罪主体将更加复杂和多元、时空概念将更加模糊。”市中级法院相关工作人员介绍。

集资诈骗犯罪作案时间长、隐蔽性强。在初期,集资人为了取得参与人的信任,往往不惜“放长线钓大鱼”,按期兑付高额利息,从而造成自身信誉良好的假象。而到了集资后期,由于集资人资金使用成本过高,无法偿还高息借款,资金链断裂,导致最后崩盘而案发。等到司法机关介入,案件进入刑事诉讼程序时,集资人早已资不抵债,甚至干脆“跑路”。集资款的管理使用普遍较为混乱,资产去向往往难以查清,追赃挽损工作难度很大。

多措并举向集资诈骗“亮剑”

集资诈骗不仅是一个法律问题,更是一个社会问题,需要全方位、综合治理。既要解决好暴露出来的问题,更要做好防范预警,加强形势研判和风险排查,切实发挥行业主管部门、市场监管部门职责。

近年来,我市认真贯彻落实上级部门关于打击和处置集资诈骗工作有关精神,充分发挥审判职能,依法惩治集资诈骗犯罪,有力促进了市场经济健康发展与社会和谐稳定。

我市结合工作实际,及时制定工作方案,成立工作专班。发挥刑事审判职能,严惩集资诈骗犯罪。对移送法院的非法集资案件,做到优先立案,优先审理,优先执行,依法从严判决,最大限度地帮助受害人挽回损失,化解不稳定因素。2015年至2016年,全市两级法院共审理集资诈骗案件10件11人,判处无期徒刑5人,十年以上有期徒刑3人。

加大舆论宣传力度,提高群众防范意识。通过公开宣判和公布一批有典型意义的集资诈骗案件,向社会公众宣传集资诈骗类犯罪的特征、手段,提高抵制能力,增强公民风险防范意识,营造防范和打击集资诈骗犯罪的良好舆论氛围。

建立健全工作机制,维护社会和谐稳定。全市两级法院与公安、检察机关和市打非办建立信息互通机制,对涉案金额大、被害人多、影响面广的案件共同研究处置方案。对办案过程中发现有关单位在资金管理制度和环节上存在的漏洞和隐患,及时提出司法建议,做到防患于未然。对矛盾突出的案件,建立登记备案制度,跟踪处理,及时化解风险,确保社会和谐稳定。