一段传承千年的历史,一条跨越万里的茶路,在一间不足百平米的展厅里融汇……在鄂南文化展览馆的砖茶展厅,时间与空间的交叠、激荡,绘制出一幅迷人的砖茶历史文化画卷。

品读:砖茶文化的时空之旅

走进鄂南文化展览馆,迎面便可看到一个古色古香的鄂南民居天井,这是展览馆的特色展厅——砖茶之乡展厅。

展厅雕花石门上悬着“砖茶之乡”的牌匾,门两边是“东西口外 洞庄川字飘香万里”、“唐宋以来 羊楼三泉酽醉千年”的对联。在整个鄂南文化展览馆中,这里位于最核心的位置。

为何将砖茶文化置于如此高的地位?展览馆负责人——湖北科技学院鄂南文化研究中心主任定光平教授告诉记者:“鄂南青砖茶是中国六大茶系中黑茶的代表之一,主要产于赤壁市羊楼洞古镇,因此也被称为‘洞茶’,千百年来远销内外蒙古、新疆、俄罗斯等地。砖茶文化可以说是鄂南地区传播最广、影响最大的地域文化。”

展厅门口,一个大型木制工具吸引了记者的注意。“这是我按照古代文献资料复原出来的杠杆压砖机。清代中后期,人们就是用它把茶叶压制成茶砖。”说起鄂南青砖茶,定光平教授如数家珍:“从唐宋时的蒸青团饼茶到元明时的帽盒茶,再到清代的青砖茶,砖茶制作工艺几经演变。”这一过程,也被绘制成形象易懂的图画,陈列在展厅中,成为“洞茶文化传承篇”的一个章节。

砖茶展厅按时间、空间两条主线布置,与门口的对联相呼应。

天井左侧的“洞茶文化传承篇”,通过丰富的历史图文资料,按时间顺序介绍了羊楼洞茶区自唐宋以来茶叶种植加工的演进过程。展厅一角的羊楼洞《观音口灵泉记》残碑,是羊楼洞人利用“观音泉”水加工压制砖茶的历史见证。

天井右侧的“洞茶文化传播篇”,则按空间顺序,介绍了羊楼洞砖茶从羊楼洞发轫,历经新店、汉口、樊城、赊旗、洛阳、大同、东口(张家口)、西口(归化厅)、库伦至恰克图,穿越茫茫大漠,跨越亚欧大陆,最终到达莫斯科的这条万里茶路。陈设架上的蒙古奶茶壶、驼铃、马鞍、酥油灯等每一个物件,仿佛都在诉说这段遥远的往事。

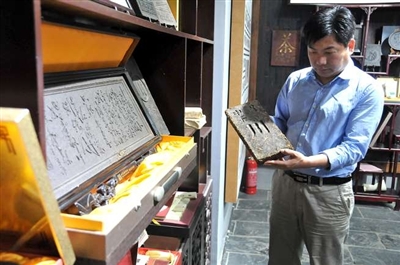

配合图文资料,展厅内还展示了诸多砖茶产品,赵李桥、羊楼洞等咸宁具有代表性的砖茶皆可在此觅其踪影。正堂神案上陈设的一块直径90厘米、重达90余斤的“川”字巨型茶饼,是为纪念内蒙古自治区成立50周年而制,存世不多,较为珍贵。

坐在明清老料制成的木椅上,嗅着砖茶的缕缕酽香,看天井漏下的阳光,听教授们讲解砖茶曾经的辉煌……漫步于砖茶展厅,谁曾想到,其建设过程也如砖茶一样,先涩后甜。

2011年,借鄂南文化研究中心被批准为湖北省高校人文社科重点研究基地的契机,结合地方特色,湖北科技学院提出在校图书馆6楼建设鄂南文化展览馆。定光平教授因其学科背景、行政经历和优秀的业务素质,被学校党委任命为鄂南文化研究中心主任,负责全面推进展览馆建设。

当时不少人对展览馆建设的可行性提出质疑,还有经费、人手的不足的难题。“要么不做,要做就做好。”顶着压力,定光平和其团队一边开展研究,一边谋划建设。

通过对鄂南文化的精心梳理,他们选取具有代表性的地域文化,初步构想设立历史长河、古建神韵、砖茶之乡等6个展厅。考虑到砖茶文化影响最为深远,砖茶之乡展厅被放在核心位置,并且安排在一期提前启动。

经费不够,几位老师自掏腰包凑钱;人手不够,就不分日夜的埋头工作。定光平回忆说:“建馆的那段时间,我半年都住在这里,白天四处奔波,晚上就在海量的图片、文字资料里挑选适合展示的内容,还曾通宵制作PPT论证报告。”

砖茶展厅是展览馆的亮点。“这个位置原是玻璃阳光顶,太阳直射,空气不通,闷热难挡,提出多种改建方案都不合适。某天,一个念头突然闪现——把这里改成天井,做成古民居的样式!我一下豁然开朗。”定光平说。

展览馆建成开放后,接待了不少省内外甚至国内外的来宾,人们慕名而来,交口称赞,这里也受到了省教育厅的重视、央视的关注。有人评价说,这是为咸宁文化做了一件功德无量的事。

如今,这里已经成为推介鄂南文化的重要窗口,进行人文素质教育的基地和推进学术交流的平台。未来,展览馆还将依托鄂南文化研究中心的研究,不断进行丰富完善。