崇阳县是一块红色的沃土,是湘鄂赣革命根据地的重要组成部分。彭德怀、罗荣桓、郭沫若、王震、傅秋涛、钟期光、张体学等革命前辈先后在这里浴血奋战,领导崇阳人民开展革命斗争。记者从崇阳县有关史料上了解到,在这块红色沃土上崇阳人民不屈不挠、前仆后继,有彭制、王佛炳、刘光前等5名中共崇阳县委书记和1.6万余人为了党的事业长眠于崇阳的青山绿水……

在崇阳县天城镇白泉村雷霖澍(化名为邱平)的一大家庭中,他自己参加新四军,为传播革命火种,发展地下党员,秘密战斗在敌人的心脏里;姐夫赵斌甫(化名为路平)为革命光荣牺牲;小妹原名雷雪英(化名薛平)为革命忍痛割爱,将未满月的婴儿托养农家,等革命成功寻找时,才知道孩子三岁时患病去世了;妹夫饶国树化名李平,曾任鄂南中心县委书记兼独立团政委,曾把驳壳枪藏在佛像的肚子里;母亲王良喜为掩护、救助地下交通联络员而入狱……

雷霖澍老人一家抗战爱国的英雄事迹早有所闻,国庆前夕,记者一行慕名采访了他。今年99岁高龄的雷霖澍老留着银白须发,赤铜色的脸上写满岁月的沧桑。老人精神状态好,只是耳朵有点背,采访时他穿起当年的八路军军装特别高兴。

雷霖澍介绍,他老家居崇阳隽水河西岸白泉村的一个小山冲——官塘冲,独门独户,东离崇阳县城五华里,南距崇(阳)通(城)公路二华里,北临崇(阳)蒲(圻)公路四华里。因处于敌人占据的点和线相连的夹角中,加之隐匿于丘陵起伏的密林丛荫之中,不易引起敌人的注意。当年,敌人虽常骚扰于邻里,却极少入冲,可谓“置之于险而不险”。

1938年11月鄂南地区相继沦陷后,中国共产党鄂南中心县委在各县广泛发动群众,发展党组织,建立抗日武装,开展敌后抗日游击战争。鄂南的崇阳县因在鄂、湘、赣三省接壤处,为鄂豫边抗日根据地向南发展的必经之地。崇阳的(隽水)河西地区,则有中共湘鄂赣特委(在平江)、鄂南中心县委(在咸宁)及日后与鄂豫边区党委(在江北)联系的一条重要的地下交通线。

雷霖澍,化名邱平: 发展地下党员、开辟根据地,战斗在敌人的心脏里,离休自建家庭革命历史纪念馆

雷霖澍,1920年1月25日出生于崇阳县天城镇(原大桥乡)白泉村七组,1984年从武汉市硚口区国税局离休。

雷霖澍说,父亲是个木匠,家庭贫苦,过世得早。8岁时,他在崇阳中心小学念书,一位周姓的老师除讲文化课外,还给他们讲历史、时事课,那慷慨激昂的演讲,激发出他爱国报国的热情。

雷霖澍19岁时秘密加入中国共产党,任河西特别党支部组织委员,后来参加新四军。

1939年3月,中共鄂南中心县委的领导同志,为了隐蔽和护送途经崇阳南来北往的同志,决定在河西地区设一个地下联络站,由于雷霖澍家的政治条件和地理条件很合适,地下联络站就设在他家。

雷霖澍说,当时大姐雷秀英刚出嫁,二姐夫赵斌甫是河西特别党支部负责人,大妹雷凤英和二妹雷雪英都是党员,一个侄儿为人老实,很自然他全家都成为站里未被任命的工作人员。

在那白色恐怖的岁月,特殊使命让他一大家人和联络站的命运紧紧绑在一起了。

“主要任务是发展党员,反恶霸,传播党的知识,布设地下党的秘密联络点、开辟新的根据地,传播火种。当时条件很艰苦,国民党占领的地方情况错综复杂,特务遍布,弄不好就被抓捕,可谓战斗在敌人的心脏里。”雷霖澍说。

记者问起雷霖澍老人,为什么一家人名字时后面都有个“平”字?老人说,当时组织活动隐蔽,要求每个党员都起个化名,很多同志不约而同地化名某“平”,这个“平”字,呼出了自己的心声——赶走侵略者,收复失地;要为民鸣不平,为国鸣不平;要和平、要民主、求解放的强烈心愿。

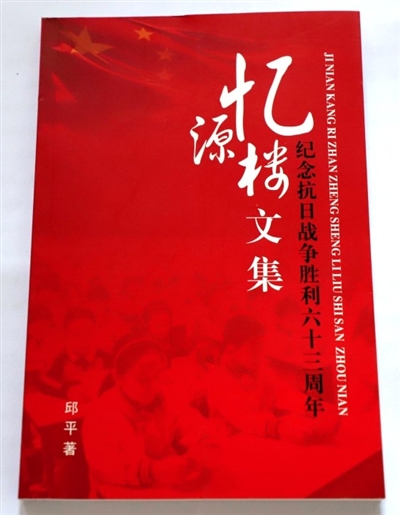

离休后雷霖澍竭力建起家庭革命历史纪念馆——忆源楼。雷霖澍介绍,忆源楼既是物质文明又是精神文明的产物,不只是他一个家庭的革命历史馆,亦是在中国革命战争时代千千万万个家庭革命历史的缩影。一定要把它当成青少年成长的摇篮,继承好,利用好,珍惜好,一定要把革命精神代代相传,发扬光大。

雷霖澍一生为党为民沥尽心血。如今虽年事已高,仍保持着共产党人积极乐观的精神,闲时写诗作赋,向党建言献策,被武汉市委组织部、武汉市老干局评为最佳“长寿之星”、“有为之星”。

母亲王良喜 曾为掩护、救助地下交通联络员入狱,坚贞不屈,被地下党称为未经任命的联络站长

母亲王良喜,1896年生于崇阳青山一个秀才家中,童养媳出身,受尽了旧社会的折磨。她为人勤俭忠厚,仁慈好善,以自己的言行为儿女们上了做人的第一课。

母亲见革命同志为了逃避敌人的追杀,躲藏到家里,十分疼爱。白天他们隐蔽在对面山上,母亲给他们送茶送饭,家里有什么好吃的,如腊肉、米酒和鸡蛋,她自己舍不得吃,总是留着招待革命同志。

有一次,地下党员黄全德脚上长恶疮,青年部长潘际汉害伤寒,被抬到她家休息。不料刚进门,打劫的日本鬼子从苏家窜了过来。黄、潘二人躺在担架上,不能走,无法转移。当时还住有几位从湖南转移来的地下党员。

黄全德急中生智,叫两个妹妹将他们的手枪藏到草堆中后,迅速带着其他同志往后山撤,他们装作过路歇脚的,让母亲先离开家。

听到日本鬼子在吼叫着,母亲放不下心,从容地回来了。

鬼子即问母亲:“这是中国兵?坏坏的!”

“我不在家,他们从哪儿来的我不知道。”母亲坚定回答不知道。

日本鬼子哪里肯相信,对母亲又打又骂,并翻箱倒柜进行搜查。后又将母亲和黄、潘两同志一起逮捕到县城,关进了伪侦缉队,进行刑讯逼供。母亲被打得鼻血直淌,宁可自己受苦,也不说出革命的同志来。最终保守了党的机密,保护了党的领导同志。后来党组织通过打入敌伪中的地下特别党员才将母亲营救,地下联络站也保留下来了。

母亲出狱后,仍旧一次次地接待、护送、转移地下党的同志安全脱险。

为了使河西特别支部办的党训班顺利完成学业,母亲不仅在物资上予以资助,还坐在大门口石墩上,以赶鸡为名放哨。“一家之主”的母亲,支持着站里的工作,一直和儿女、同志们战斗在一起,舍生忘死。由一名普通农村妇女,成为一个有政治觉悟的人,为中共鄂南崇阳河西地下联络站、为革命作出了自己的贡献。为此,同志们都认为她是一位“未经任命的站长”。

国民党顽固派为逮捕母亲在外革命的儿女,监视母亲行动,派谍报组前来取闹,逼母亲“交待”,母亲始终守口如瓶。特务将她侄孙抓走,要母亲拿钱去赎。母亲被逼,无奈只好卖掉青苗地,用百余元现洋把侄孙赎回来。

孤苦的生活,恐怖的现实,啃噬着母亲的心。白天忙做事,夜晚思亲人,常以泪水洗面,盼望黎明。

雷霖澍兄妹撤出后,谣言四起,有的说被打死,有的说全都当了官。有不明真相的人打击母亲说:“儿女当黑兵,打死了话该!遭了报应。”母亲如何能为之辩解?只有地下党组织和一些知情人在暗中保护安慰她。母亲历尽艰辛,受尽磨难,保住了党的秘密,保住了地下联络站。

当时有好心人捎信给母亲,说儿女在外干得很顺利,总有一天会胜利归来的。

为了坚持到革命胜利,为了能与儿女团聚,她顽强地生活着,没有吃的,到地里捡红薯叶度日。

一直盼了8年半,1949年终于盼来了好消息,全国解放了!解放后,母亲王良喜获得了党和政府的表彰和关怀,给她以“中灶”的供给待遇。但母亲身心长期遭受摧残,病魔缠绕,于1955年5月过早地辞世了。

姐夫赵斌甫,化名路平 曾任中共崇阳县委组织部长,1941年春不幸牺牲,年仅 22 岁

赵斌甫,1919年出生原大桥乡白泉村赵家。禀性坚强,诚实、刻苦,思想进步,政治觉悟高。曾闻听中共党员董必武在蒲圻县办乡村师范,他只身应考。

1938年,年仅19岁的热血青年赵斌甫,追求的理想如愿实现,光荣加入中国共产党。后任中共隽水河西支部和特支书记,河西联络站长。1939年,参加秘密设在华陂吴城舒家的党训班。按照县委的部署,组织向县城发展,向西庄畈发展,以便在大山区建立抗日根据地。赵斌甫不顾个人的安危,通过在河西秘密的地下联络站,沿国道在石城湾、城关、龙背,建起了秘密联络点,发展了10多名党员,4月份还发动群众,成立了农民自卫会。

1940年10月鄂南抗日挺进队向崇阳挺进,赵斌甫发动10多人参军,含泪告别病危在床的父亲和怀有身孕的妻子,加入挺进队。在挺进队,赵斌甫常常带着一支手枪深入到敌人据点附近探听情报,打击小股敌人,除奸反霸。战斗在崇阳蒲圻、崇阳通城敌人的据点。11月,赵斌甫在参加桃花山的战斗中时,部队被打散了,他虽身负重伤,仍带领少数战友突围。

1941年,赵斌甫任鄂城县樊口鸭儿湖区委书记,鄂城县委政工部长、机关党总支书记。农历5月,鄂豫边党委决定扩大抗日游击根据地,指示鄂南中心县委派送骨干分子分别返回鄂南各县恢复组织,开展游击战争。当时任务繁重,情况复杂,党组织调王佛炳任崇阳县委书记、赵斌甫任组织部长。赵斌甫从鄂城华容出发,步行回崇。农历五月初六日深夜抵达崇阳洪上,因保长告密,被伪顽军蒲圻八支队包围,在洪上三眼桥牺牲,年仅 22 岁。

赵斌甫爱人雷秀英身怀遗腹子,后艰难地把他抚养成人(现在海军政治部退休),她英勇无畏地战斗在敌后,一直坚持到解放。

“赵斌甫牺牲后,当时坟墓安葬在原大桥乡白泉村七组陈家屋附近,后来移迁到烈士山。”采访时,该村70多岁的黄克甫老人向记者介绍。

如今在崇阳县天城镇白泉村境内的汪家咀山上烈士陵园,人们习惯称“一中烈士陵园”、“西门烈士山”。赵斌甫烈士长眠于此。

小妹雷雪英,化名薛平 忍痛割爱,为革命将未满月的婴儿托养农家,革命成功后寻找时,获知孩子三岁时患天花病去世了

薛平1924年出生,与李平结为革命夫妻。年幼时与同龄的孩子一样,帮家里挖野菜、打猪草、车水、插秧、割谷,样样都干。

日本鬼子占领家乡后,薛平耳闻目睹乡亲们惨遭蹂躏,对日寇非常仇恨。“留得青山在,不怕没柴烧。”幼小的薛平随全家逃难到青山大眼泉,在一个山洞里躲了三天三夜。

薛平从小在家里联络站频繁接触地下党过往的革命同志,受到熏陶和教育,她和姐姐胡平深深地懂得,只有跟党闹革命,天下穷苦人民才有出路,才能赶走日本鬼子,解放全中国。

“雪英娭毑年轻时闹革命,打仗真是勇敢。当年听到有关雪英抗日打仗的事后,本村的一位青年跟了她去,在一次战斗中,看到雪英拿起枪,拼命地往前冲,真是不要命。”白泉村70多岁的退伍老兵陈伯山向记者介绍。在当地,一些相关雷雪英革命抗日的故事经常传颂。

1946年5月,中原地区形势紧张,组织上作了突围前的准备工作。安排一些干部化装去其他解放区。组织上原决定李平和罗通同志在湘鄂赣边打游击。后因环境恶化,中央决定干部和部队一起转移。确定薛平夫妻一起走,由解放军三五九旅南下支队的团政治处主任李子明护送。

薛平留一短发,与扮成教书先生的李子明冒充夫妻,爱人李平充当表兄,穿一商人装束,假装护送表妹回老家,从宣化店出发,绕道山东军区乘海轮抵丹东进入东北。一路上,凭着过人的智慧,化险为夷,闯过了重重关卡。30多天的步行、爬山、坐驴车、马车,虽说薛平是有身孕,晕车晕船,呕吐厉害,靠着惊人的毅力,历尽周折到达哈尔滨。

还有一件令人心痛不已的事情,薛平为了革命,减少组织的麻烦,薛平第一个孩子生下未满月就托养在一农户家,在烽火岁月,明知是凶多吉少,她毅然忍痛割爱。后来部队南下才有机会去寻找孩子,谁知道孩子在三岁时患天花病死了。

薛平的化名一直沿用到终身。她1939 年入党并参加革命工作,1941年调鄂豫边区党校学习。曾在武昌、咸宁地区任区委组织委员、书记。1944 年调边区党校整风班学习,任班长,后随解放军 359 旅南下湘鄂赣边区。中原突围前化装北上,任东北粮食总局训练班主任、东北粮食制粉厂经理。l949 年南下湖北,历任航运局人事科长、办公室主任、人事教育处处长,省交通厅人事、保卫、教育处长。l981年离休,2016年去世。

(相关事迹详见《中原女战士》下辑《崇阳一家的“三平”》

妹夫饶国树 化名李平 曾任鄂南中心县委书记兼独立团政委后任鄂南挺进队政委,曾把驳壳枪藏在菩萨的肚子里

李平,蒲圻人,与小妹薛平结为夫妻。曾参加延安学习,聆听过毛主席的报告,让他深深地懂得“枪杆子里面出政权”和创建抗日根据地的重要性和必要性。

在崇阳的方山,有一座古庙在半山腰,在土地革命时期,它是红军的一个落脚点,1932年李平随红军进庙时结识了蒲圻老乡邓法师。庙里有40多位和尚、尼姑,他们下山化斋办事时,把哪里新设了敌堡,哪里增添了新哨,哪里开来了顽匪等情况提供给李平。

李平化装外出时,一定得把枪支和武器收藏好。带不走的枪支,就打上机油,用旧布匹包好,沉放到庙前的水塘塘底,回来时捞起来擦了再用。

有一次事发突然,临时把驳壳枪藏放在泥菩萨的肚子里。当敌匪搜查时,没有查出来。有一个小和尚打扫卫生时,突然发现了枪,吓了一大跳。邓法师急步上前,语重心长地对小和尚说:“不要怕,这是打日本鬼子的,是为了解救受难百姓的,是神枪。共产党的队伍除恶行善,军纪严明,菩萨会保佑红军得天下!”

李平的挺进队伍活跃鄂城、武昌、咸宁、蒲圻、崇阳、通山、通城、湖南临湘,与8个县的地下党组织接上了关系,整顿和健全地下党组织,收拢了原来的疏散人员,恢复和发展地方武装,开辟了新的工作点,建立了长江之滨通往咸、蒲、崇的地下交通线。

1939年7月,李平继续以鄂南党组织的负责人身份,同黄全德、王佛炳、潘继权、张曙光等分别在各地暗中活动,陆续建立了北起京山和大悟的根据地,南至湘鄂赣边区的地下交通网,担负着收集情报,传递信件,护送干部和学生,宣传群众,发展和扩大武装等任务。

抗日挺进队在鄂南搜集大量敌人情报,沉重打击敌、伪、顽:崇阳八斗山的伪联保主任与日寇沆瀣一气,欺压百姓、奸淫妇女,无恶不作;蒲圻金丝观敌伪设立税点,占据交通要道,敲诈勒索群众,给日寇通风报讯,破坏地下抗日工作……这些罪大恶极的恶霸都得到应有惩处。群众奔走相告,拍手称快,说山里出了共产党的好队伍。

李平在敌强我弱、敌大我小的环境中,使抗日烽火在湘鄂边区熊熊燃起。

解放后,李平曾任省交通厅副厅长、省水产局局长等职。

记者手记

悠悠白泉,崇山峻秀。崇阳每一寸土地都洒有革命先烈的鲜血。英雄浩气万古长存,革命烈士永垂不朽!

抗战老兵雷霖澍大家庭中为革命求和平,抛头颅,洒热血,忠心报国为人民的事迹谱写了一部光荣的家庭史册,同样铸就了革命先烈英勇献身的丰碑,是革命的丰碑,历史的丰碑!故事感人至深,催人泪下。我们应该倍加珍惜今天的和平,明白幸福的生活来之不易,让革命先烈的英勇事迹激励更多的后人为强国梦、强军梦贡献自己的力量!