(一)改革齐梁文风的代表人物

著名书法家、湖北省书协主席徐本一先生初从李北海得笔法,继而上溯三代吉金文字,下窥明清翰墨。其自幼受曾祖徐庚福指导,尤擅行草,规模"二王"体势,参悟北碑意趣,力主情性,师法自然,所作或清真雅淡,或质朴遒劲,各具风姿。后终成书法大家,李邕可谓启蒙之师。

他参悟道:“临帖是一种与古人的对话,在不断的对话中,你可发现古人的心智与情性,以及技术上不可言传的微妙。”这充分说明李邕的书法成就对后世依然有极大的影响力。

李邕生活的时代,主要是在武后至玄宗朝前期,即初盛唐之际。从文学思潮方面来说,其时正围绕齐梁文学进行着激烈的讨论:是沿袭齐梁柔弱靡丽的文风,还是对之持批判矫正的态度?形成为尖锐对立的两种文学观。

著名的诗文革新运动的倡导者陈子昂,正是这一时期批判齐梁文风的杰出代表。李邕比陈子昂小16岁,二人同样都是年少即负文名而进入仕途的才士。

李邕虽然没有明确地发表过改革文风的议论,但从创作实践上看,改革文风是一个漫长的历史进程。早在隋代,就有李谔在《上隋高祖革文华书》中批判齐梁文学“遗理存异,寻虚逐微,竞一韵之奇,争一字之巧。连篇累牍,不出月露之形;积案盈箱,唯是风云之状。”

唐初魏征在《隋书.文学传序》中指斥梁代君臣的创作“其意浅而繁,其文匿而彩,词尚轻险,情多哀思。”陈子昂对齐梁文风的批判则表达为“彩丽竞繁,而兴寄都绝。”直至中唐,以韩愈、柳宗元为杰出代表,不仅以其鲜明、系统的理论主张,而且还以其辉煌的创作实绩,将这场历时近二百年改革文风的运动推向了高潮。

这场运动中或有论诗论文的不同角度,但其本质却是一致的,即要求扫除那种空洞浮华、柔弱靡丽的文风,建立内容充实、格调高昂、情思壮大的文学创作风尚。专从文章的角度言,这就是历史上称作的“古文运动”。

日本著名学者气贺泽保规认为:安史之乱从根本上动摇了唐朝的统治根基,使得唐朝处于濒临灭亡的危机境地,然而在不知不觉中,唐王朝却又稳住了阵脚,竟然又延续了一个半世纪的命脉。究其原因,应该说与蕴含在唐朝内部的柔性结构所具有的强韧性有关。

为什么隋唐王朝可堪称为东亚世界的中心?正如内藤湖南和陈寅恪以来人们所指出的那样,其最大的原因正在于胡族与汉族的问题,即隋唐王朝乃是胡汉两族融合而建立起来的一个政权。不同的民族之间一旦结成了平等的关系,就会焕发出无穷无尽的活力,国力就会增强,文化就会提高,进而才会影响至东亚诸国。

唐王朝维续二十一帝二百八十九年之久,其间的初唐、盛唐时期,更是中国历史上出类拔萃的黄金时代。这个黄金时代,大体上是建立在中国人民愿望之上的。

(二)赋体的改革和创新者

李邕文章具有气势浩然、格调高昂、情思壮大的特色,这乃是改革齐梁文风最根本的追求,此其一。其二,在李邕的创作实践中,还可以发现若干具体的表现。赋是南朝至初唐最为盛行的文体,咏物之赋是其中突出的一种类型。但自齐梁以来,咏物赋往往是就物写物,不过借以堆砌事典,炫耀辞藻而已。它渊源于荀子的《赋》;作为文学体制,它直接受到屈宋楚辞和战国恣肆之风的极大影响。由于汉帝国经济发达,国力强盛,为汉赋的新兴提供了雄厚的物质基础;而统治者对赋的喜爱和提倡,使文人士大夫争相以写赋为能事,汉赋遂成为汉代400年间文人创作的主要文学样式。

贾谊的《吊屈原赋》是借悼念屈原抒发愤慨,虽吊逝者,实为自喻。此篇的形式与风格,是骚体的继承,但由于作品倾诉的是作者的真情实感,因而和后来那种纯然出于模仿《楚辞》而为文造情的作品明显不同。

淮南小山的《招隐士》写作者以急切的心情召唤隐居山林的隐士早日归来。赋中描写山中景物,使用铺叙和夸张的手法,充满丰富的想象,是汉初骚体赋的优异之作。

司马相如是汉代大赋的奠基者和成就最高的代表作家。《文选》所载《子虚》、《上林》两赋是他著名的代表作。

近人据《史记》、《汉书》本传,考定二赋或本是一篇,即《天子游猎赋》。这两篇以游猎为题材,对诸侯、天子的游猎盛况和宫苑的豪华壮丽,作了极其夸张的描写,而后归结到歌颂大一统汉帝国的权势和汉天子的尊严。在赋的末尾,作者采用了让汉天子享乐之后反躬自省的方式,委婉地表达了作者惩奢劝俭的用意。

司马相如的这两篇赋在汉赋发展史上有极重要的地位,它以华丽的词藻,夸饰的手法,韵散结合的语言和设为问答的形式,大肆铺陈宫苑的壮丽和帝王生活的豪华,充分表现出汉大赋的典型特点,从而确定了一种铺张扬厉的大赋体制和所谓“劝百讽一”的传统。后来一些描写京都宫苑、田猎、巡游的大赋都有相似性,但在规模气势上又始终难以超越它。所以扬雄说:“如孔氏之门用赋也,则贾谊升堂,相如入室矣。”(《法言.吾子》)

李邕虽然沿用赋体,却大约是借物来比兴寄托,抒发个人的抱负和情怀,甚至抨击时弊。这和齐梁咏物赋的风格是迵然不同的。正如陈子昂批判齐梁文学所言,“彩丽竞繁,而兴寄都绝”。从某种意义上说,李邕是赋的改革和创新者。

李邕的《春赋》则云:我圣君大抚万国,肆觐群后,受天之禧,嘉岁之首,文物粲於南宫,兵戈森於北斗,揽百辟以同心,贡千春之遐寿。於是明诏有司,摅求时令,迈惟一之德,究吹万之性,剿土木之庶功,阜稼穑之勤政。虽然是歌功颂德之词,但心怀天下,气象恢宏,于游春之时,寄予着地尽其利,物尽其用的希望,这已远非梁朝君臣一味的嬉戏娱乐可以比拟。接着又写道:第高公族,鼎贵侯家,丹楼缠於御道,画阁耸於朝霞,明珠买妾,黄金掷(圭黾),列行游衍,直视骄奢。夸浮?之宝骑,顿流水之香车,漫平郊而藉草,总上苑而观花,飞鞭蹴鞠,旋舞琵琶,麾戚里之途远,驻长安之日斜。岂知夫东门在野,北渭需沙,散归?之邵父,隐养正之姜牙,趣下里之潦倒,喧乐士之繁华,苟炙背而垂钓,但开田而种瓜。

对公族侯家等贵族阶层骄奢淫逸的生活予以讥刺,最后写到“野有遗贤”,讽喻在这万物得时的大好季节,不应该让贤能之士背时倒运,流落郊野而怀才荒废,与开头歌颂圣君的博大心怀相呼应,进谏劝讽的意思是较为明显的。

(三)政治技术层面的平庸者

据我所知,到目前为止,学术界从来没有人说中国古代没有哲学。如果承认中国古代有哲学的话,我们也就没有理由说中国古代没有政治哲学。

哲学的基本问题就是物质与精神、思维与存在的关系问题。按照这一理解,哲学所要解决的全部问题无非是,我们所生活的这个世界在本原的意义上是物质的还是精神的,是我们的意识决定了存在,还是存在决定了我们的意识。

但就东西方哲学史的实际来说,从来不曾有过仅仅为了说明世界的本原是物质的还是精神的哲学,从思想家开始进行哲学问题的讨论那一刻起,优良的社会生活便是他们核心的主观追求。李邕在政治技术层面是一个平庸者,故与他的性格有着深层的关系,他不能韬光养晦。甚至张扬自己有丞相之才,这是极其危险的。

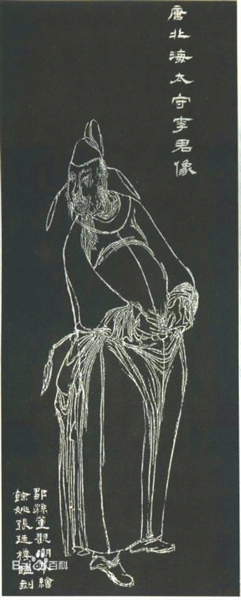

李邕之死与玄宗朝的立嫡之争有着错综复杂的关系,有“杀一儆百”的威慑作用。唐玄宗天宝六载(747年)正月,奸相李林甫以“交构东宫”的莫须有罪名,先是杖杀了左骁卫兵曹柳勣等一批在京官员,接着又派爪牙赴青州杖杀了时年七十三岁的文坛领袖北海太守李邕。

《旧唐书.李邕传》记此事如下:天宝初,为汲郡、北海太守。邕性豪侈,不拘细行,所在纵求财货,驰猎自恣。五臷(746年),奸赃事发。又尝与左骁卫兵曹柳勣马一匹,及勣下狱,吉温令勣引邕议及休咎,厚相赂遗,词状连引,敕刑部员外郎祁顺之、监察御史罗希爽驰往就郡决杀之,时年七十馀。

据旧史记载,则李邕只是因为与柳勣过从甚密,柳勣下狱后受株连而死。但柳勣一案的真相究竟如何?“议及休咎”到底涉及哪些宫闱秘事?旧史对此语焉不详。

《新唐书.李邕传》载此事略有不同:以谗媚不得留,出为汲郡、北海太守。天空中,左骁卫兵曹参军柳勣有罪下狱。邕尝遗勣马,故吉温使引邕尝以休咎相语,阴赂遗。宰相李林甫素忌邕,因传以罪,诏刑部,员外郎祁顺之,监察御史罗希爽就郡决杀之,时年七十。邕资豪放,不能治细行,听在贿谢畋游自肆,终以败云。

《新唐书》基本抄袭《旧唐书》的史文,只是增加了李林甫因忌恨李邕而故意罗织罪名一句,对李邕的死因同样语焉不详;并且还对李邕不治细行的豪奢作风略致不满之辞。

《通鉴》卷215“玄宗天宝六载”则揭露了此冤案背后的内情:以谗媚不得留,出为汲郡、北海太守。天空中,左骁卫兵曹参军柳勣有罪下狱。邕尝遗勣马,故吉温使引邕尝以休咎相语,阴赂遗。宰相李林甫素忌邕,因传以罪,诏刑部,员外郎祁顺之,监察御史罗希爽就郡决杀之,时年七十。邕资豪放,不能治细行,听在贿谢畋游自肆,终以败云。

《新唐书》基本抄袭《旧唐书》的史文,只是增加了李林甫因忌恨李邕而故意罗织罪名一句,对李邕的死因同样语焉不详;并且还对李邕不治细行的豪奢作风略致不满之辞。《通鉴》卷215“玄宗天宝六载”则揭露了此冤案背后的内情。