翻开咸宁的历史,缕缕茶香沿着记忆萦绕而来:唐朝驰誉西陲,明清远销欧亚,不仅饮誉华夏,更是蜚声海外。茶润汗青,书写出一篇鄂南茶叶传奇。

咸宁是茶叶之乡,种茶采茶的历史源远流长。晋代便有“入武昌山采茗”的记载,“武昌山”指现今九宫山一带。陆羽《茶经·茶之出》有江南茶“出鄂州”之语,咸宁便是唐代鄂州主体,也是当时主要产茶区。唐代时,唐年(今崇阳、通城)和蒲圻两县的大黑茶极为着名。宋代咸宁茶事达到全盛期,已有“进宝、双胜、风髓、桃花绝品”等名茶闻世。

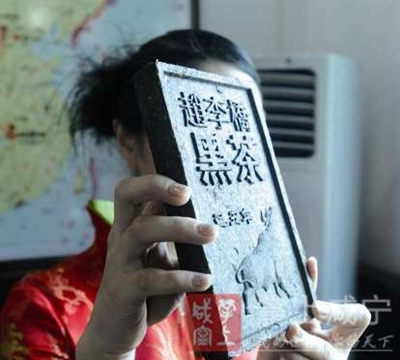

清朝康熙年间废茶马市,鄂南茶叶得到极大发展。产于赤壁羊楼洞古镇的砖茶成为主产,远销边蒙和欧洲国家,走出了一条连通欧亚大陆的“万里茶道”。

通山县杨芳林乡的红茶有近150年的历史,从清朝咸丰年间开始就远销英国,曾获得1915年巴拿马国际博览会一等金牌奖。

品一品咸宁的清茶,尝到的不仅是自然的滋味,也是历史的余香。

世世代代的咸宁人就这样种茶、采茶、制茶,在茶的滋润下生生不息。茶养育了人,也孕育出丰富多彩的茶文化。

“正月采茶无花开,无情无义蔡伯喈,落了前妻赵氏女,罗裙端土做坟台,气死邻居张广才……”“……八月里,是中秋,红茶客人把情丢。茶乐吔,姐在房中把泪流……”茶家女们一边采茶一边唱歌,从一月唱到十二月,唱婚丧嫁娶,唱农家百事,唱亲情爱情,唱今天明天,唱生活的酸甜苦辣,唱世间的喜怒哀乐……活泼悠扬的山歌从无言的茶到采茶人随心出口的小调,再到有一定板腔和一定地方风味的采茶调,再到配乐伴舞的采茶灯,最后形成完整的采茶戏,成为了咸宁的地方文化特色。古通山采茶调更有“入山则闻”和“歌笑市中”盛况,至今仍有人传唱。

不仅仅是茶歌茶戏,茶风茶俗、茶诗茶礼等茶文化都深深地扎根在咸宁的土地上,有极浓的咸宁乡土韵味,其中的精华,更是被代代传承,发扬光大。近年来,赵李桥砖茶制作技艺、通山瑶山红茶制作技艺就先后入选全省非物质文化遗产。

品一品咸宁的清茶,闻到的不仅是清新的气息,也是文化的芬芳。