蒋子龙简介 中国作家协会原副主席、天津作家协会主席、天津文联副主席,1941年出生,河北沧县人。作为著名作家和中国文化的使者,他先后出访过欧美亚等十几个国家。2012年8月获全美中国作家联谊会颁发的首届东方文豪奖。代表作品有短篇小说《乔厂长上任记》、《一个工厂秘书的日记》、《拜年》,以及中篇小说《开拓者》、《赤橙黄绿青蓝紫》及《燕赵悲歌》等。

7月28日—30日,“中国著名作家看咸宁”活动又迎来一位重量级人物——蒋子龙。这位在当代文坛有着举足轻重地位的文豪,身着一件条纹休闲衫、一条白色长裤,虽已年届七旬,却依然神采奕奕。他处事严谨但随和,说话率直而深刻,令人一见倾心。

短短的行程里,蒋子龙先后参观了桂花博览馆、市规划馆、市博物馆,领略了大汉皇族村刘家桥的风采,倾听了雅俗共赏的通山山歌,深深为独特的咸宁气息所沉醉。

咸宁,

一个可以安放灵魂的城市

虽然是头一次来到咸宁,但蒋子龙对咸宁早有耳闻。无论是历史雄浑的赤壁古战场、道教文化源远流长的九宫山,还是得天独厚的温泉沸波,都让他心生向往。

然而,真正来到咸宁,这里的一切,给他留下了更全面的深刻印象。

“我去过很多城市,大多名不副实,城市名字所赋予的含义已不复存在。而咸宁是真正名副其实,宁静、洁净、舒缓,让人身心十分安逸。”蒋子龙说,当他站在潜山上远眺,透过透明度良好的空气,入眼的是清晰广阔的天际线,这在很多城市已经看不到了。

他还为咸宁人的自信、从容而感动。

虽是三伏天,但当他晚上登潜山,看到上山、下山全是人,感叹道:“从这个细节,看得出咸宁人的精气神。这是对这个城市的自信,是对生活的满足,是对环境的欣赏、热爱。在许多城市,早晨起床去买菜,感觉到的是焦躁、愤怒、喧嚣。而来到这里,心静下来了,魂定住了,打破了灵魂无处安放的生活状态。”

还有更多的咸宁元素,打动了这位文坛大家。

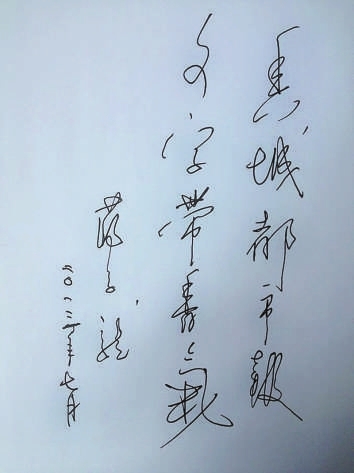

参观桂花博览馆时,蒋子龙看到桂花食品展示区的桂花汤圆,马上表示“这个好吃”。当随行人员向他介绍淦河时,他称“水就是财,金也是财,这名字好呵。”回到大厅后,他有感而发,挥毫题下了“天与清香”四个大字。

蒋子龙对历史文化非常感兴趣,在市博物馆参观了近两个小时。对于弩机、鎏金银龙凤头饰、向阳湖文化、木雕等均详细询问了解说员,并提出了不少自己的见解。参观完毕,他现场题字:“珍藏瑰宝凝结历史之魂,温故知新强固咸宁之根。”

在清泉潺流、风景秀丽的刘家桥,蒋子龙对这里保存完好的明清古民居群落十分惊叹:“这房子别有韵味,边上的对联也写得不错。”来到飞架白泉河上的刘家廊桥,当随行人员向蒋子龙讲解古桥历史时,他起初似乎有些不太相信:“真是明代的?这么古老?”在看到桥顶横木上的批文和桥头石碑碑文记载,始觉是真。

咸宁,一个值得形诸笔墨的城市

咸宁的采风之旅,蒋子龙自感收获良多,想把咸宁的风情用自己的方式写出来,把这个长江调头的地方用艺术形式,呈现给更多的读者。

他说,凡是大河转弯的地方,都会造就一个地方的辉煌,“就拿黄河来说,有句老话叫‘黄河百害,唯富一套’,说的就是河套地区。黄河历史上经常泛滥,但它向东突然向北,兜了一个大弯又向东,只有那个地方最富饶。所有‘胳膊肘’的地方都是好地方,所以长江在这里一调头,成就了一段历史,成就了一段辉煌,严格来说就是成就了咸宁的文化。”

提起文化,蒋子龙特意说到了当今“文化两层皮”的现象,意思是很多城市用文化来贴皮、镀金,但喊出的口号却和自己的文化灵魂不契合,打造的城市品牌也就流于形式,很难引起共鸣。而咸宁“文化两层皮”的现象很少,这里的香城、泉都、竹海,都是为咸宁味道服务的,花水河竹,都是在营造咸宁文化。

作为采风之旅的重头戏,蒋子龙在通山收获了更多惊喜。在一间简陋的小学教室内,他与大家一起领略了通山山歌山鼓的艺术魅力。

伴随着山鼓雄浑有力的击打声,被请来表演的农民们开始豪迈地放开嗓子唱起来。时而独唱,时而齐唱,朗朗上口,节奏鲜明。蒋子龙边听边打着节拍,还不时用笔在纸上作些记录。其中一段,在座的妇女们一个接一个唱,当最后一个妇女唱出“唱得不好请你原谅我”时,蒋子龙拍手笑起来。随行的通山文联主席方如良有些诧异:“蒋主席,你听懂了?”“听懂了,听懂了,很好很好!”

“通山有自己的好声音,几个老太太凑到一起就是星光大道。她们的歌词都源于生活,真实而生动,俏皮而富有乐趣。而且她们不需要别人的掌声、喝彩,就是自娱自乐。这种精神让我触动很大。”蒋子龙说,在当今一切都追逐名利的时代,恨不得人人都想成精,通山老百姓过着自己的日子,自得其乐,很舒服。当一位演唱者将手抄的山歌歌词送给他时,他反复问:“还有底稿么?我拿走了你咋办?”“没事,我们熟。”蒋子龙如获至宝,并再三表示感谢。

直到第二天,他还对这次通山之行念念不忘,觉得不够尽兴。“有个老太太唱得很好,我当时真想拥抱她一下,但又怕惹麻烦,旁边的老头弄不好会打我一巴掌。”幽默的蒋子龙不忘开两句玩笑,让大家忍俊不禁。

咸宁,

一个真正安居乐业的城市

蒋子龙是一个充满传奇色彩的人,他亲口讲述了两件影响他成长的事情。

第一件发生在1941年。当时日寇对蒋子龙的家乡进行扫荡,全村人被迫弃村逃亡。当时尚在襁褓中的他一直哭个不停,给全村人的安全转移造成了不利的影响。母亲被迫将他放在一片玉米地里,可走出老远,仍能听见他揪心的哭声,实在狠不下心就此离去,于是离开大部队,返回抱起他从另一个方向逃走。蒋子龙说,如果不是当时母亲冒着生命危险的保护,也就没有了现在的他。

第二件事,发生在1960年,蒋子龙读完中专到天津锻铸件厂当工人的时候。因为是富农出身,那个时候他一直抬不起头,连参加高考的资格都没有,读书时也常受批斗和处分。当上工人不久,部队紧急招兵,所有适龄青年必须报名。他觉得自己肯定没戏,于是用一种放松的心态从容报名、参考,结果考出了全天津第一名的好成绩。负责招兵的军官说:“这个蒋子龙,不管是什么身份,我都要了!”一句话,改变了他的人生轨迹,丰富了他的人生经历。他的处女作《西瓜熟了》,写的便是海岛上军人的艰苦生活。

蒋子龙说:“这些经历,都是对我灵魂的锤炼。离开了我的故乡,离开了这些生活的经历,我无法达到今天的思想和认识。”

正是因为经历了太多,蒋子龙对咸宁的恬静、沉稳、自信、从容情有独钟。

他举例说,在他经过的城市里,很少能看到从城中央穿流而过却不受污染的河流。可是他几次在淦河边观察,最后确定这是一条纯净的自然河流,仅凭这一点,就能看出咸宁是一个真正安居乐业的地方。

他感慨,咸宁充满了一种清新的气息,这种城市里的市民是有朝气的,现在都在提中国梦,来咸宁找最好,因为在这里能找到美梦。咸宁文化、咸宁气息一旦传到外边,对目前的整个社会来说,可谓意味深远。在躁与静、忙和安的对照中,方可领略真正的咸宁韵味,抓住咸宁文化的内核。

“我走南闯北到过许多地方,到了咸宁,感觉呼吸都顺畅了。”他甚至笑称:“这次回去,要跟老伴商量,争取在这里买房子。”