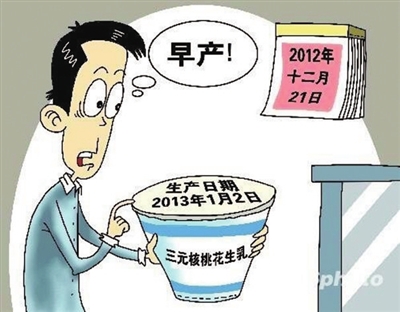

2012年年末,三元核桃花生乳再次“早产”。事实上,这起“早产”事件在食品行业仅是冰山一角。企业被曝光后不仅不整改,反而变本加厉。为何食品早产现象屡禁不止?食品早产背后暴露出什么问题?

“早产”现象只是冰山一角

此次被曝光的禧宝露公司,曾在2011年被授予北京市著名商标称号,标榜的经营理念也是“食品安全第一”、“产品质量第一”、“以人为本,顾客至上”,现在看来,这些口号都颇具讽刺意味。当“早产”成为一种行业潜规则时,依靠媒体监督的力量显得十分有限。而且被曝光之后,企业依然我行我素,公众不禁要问监管何在。

监管历来是个沉重的话题,各地监管部门举不胜举,然而面对食品安全乱象,有哪家部门敢站出来说一声问心无愧?食品安全无小事,也许偶尔享用一两次“早产”食品危害不大,但生产日期成为企业可随意标注的常态时,监管部门无论如何逃脱不了责任。更多的“早产”食品严重威胁着公众的健康,也是对监管“难产”最好的证明。

并责令该公司停业整顿,并对该企业生产行为立案调查。

质监部门称,禧宝露公司的行为属于“提前标注生产日期”,即“早产”,属违法违规。同时,北京三元食品股份有限公司通过官方网站发布声明称,已责成出品商圣德顺公司停止生产,并将已生产的产品封存销毁。事实上,2012年年初,三元特品鲜牛奶就曾被曝生产“早产奶”,生产日期提前两天。两次“早产”事件中,商标持有人均为北京三元食品公司。这说明,企业在被曝光之后不仅不整改,反而变本加厉。为何食品“早产”现象屡禁不止?

经常采购的家庭主妇都知道一个诀窍,那就是超市通常会将新鲜商品摆在最里面,因为他们总是希望“把先购进的货物先卖出去”。如果你想买出厂日期最近的,那就把最里面的商品“掏”出来。掌握这个技巧以后,每次去采购酸奶、牛奶和各种饮料类产品时都要大费周章,但这招也屡试不爽,每次都能买到标识最新日期的商品。

2012年12月21日,两名记者以包装工身份进入禧宝露公司。当天,该厂灌装线上生产的三元核桃花生乳,生产日期显示为2013年1月1日、2日,“早产”最长达13天。当天生产的三元核桃花生乳罐体显示,商标持有人三元公司,出品商为圣德顺公司,生产商为禧宝露公司。三元公司官网显示,2009年12月,圣德顺公司与三元公司签订合作协议,按照合同规定,圣德顺公司可依法使用三元品牌,生产和销售“三元”牌植物性蛋白饮品。

“三元”责令销毁“早产”产品

我们的日历还停留在2012年的最后几天,无良商家却早已穿越到2013年。在产品销售初期,“早产”十几天看似影响不大,但等到保质期临近的时候,消费者吃进肚子里的就已经是过期产品了,由此导致的食品安全隐患自不必说。

事实上,在食品行业,有过“早产”行为的绝不止三元一家企业,蒙牛、光明、均瑶、和其正等许多知名产品都曾因早产事件被媒体曝光。三元核桃花生乳每天可包装十万罐,而这只是媒体曝光的冰山一角。

国际食品包装协会常务副会长董金狮表示,饮品罐底被喷印上日期那一刻,就代表着该产品的生产日期。即便产品需要商业无菌检验,也应在标注当日生产日期之后检验,而非延长生产日期。提前标注生产日期,在食品包装行业并不是什么秘密,尤其是产品销售旺季,企业为了增加销量,总会提前生产好、库存。

2012年12月27日,北京市和怀柔区两级质量技术监督部门调查北京禧宝露饮料有限责任公司封存的84086箱饮品,其中包括26214箱三元核桃花生乳、57872箱阿尔发杏仁露,

法规约束:雷声大,雨点小

在遏制“早产”食品方面,我国早已有相关法规约束。《食品标识管理规定》明确,伪造或者虚假标注食品生产日期和保质期的,责令限期改正,处以500元以上1万元以下罚款;情节严重,造成后果的,依照有关法律、行政法规规定进行处罚。《食品安全法》规定,货值金额一万元以上的,并处货值金额五倍以上十倍以下罚款;情节严重的,吊销许可证。既然有法规可循,为何“早产”食品却频频出现?

“日期早产”违法成本过低,也是此类事件频出的主要原因之一。在巨额利益诱惑面前,哪个商家会将1万元的罚款放在眼里?这也提醒在食品安全问题频出之时,类似的法律法规也应当与时俱进,提高处罚力度和惩罚手段,将行业准入禁止、取消经营资格等严刑峻法的条款纳入其中。 (据中国新闻网)