“中国应组织多种多样的全球自然考察、采集标本、建设一个国家自然博物馆。”前不久,北京大学哲学系教授、博物学文化倡导者刘华杰讲了一个“洪堡的自然世界与知识帝国”主题讲座。刘教授带领读者穿越了200年,跟随洪堡的脚步丈量世界、定义自然。解读《创造自然》后,他指出:“洪堡的探险、考察真正提供了一种全球视野。哥伦布只是地理上的‘发现’。”他建议:“学习洪堡对大自然抱有强烈的好奇心、热情,重建人类对大自然的感知。可走阿卡迪亚型人文博物之路,即一种很有趣的博物学类型,不以发表科学论文为目的,人与自然一体化,感受大自然。”

A 他是“大洪水后最伟大的人物”

蕾切尔·卡森的《寂静的春天》启发自他提出的“万物相互关联”;他比詹姆斯·洛夫洛克的“盖亚理论”早150多年提出“地球是一个自然的整体,被内在的力量赋予生命并加以驱动”;达尔文坦承,没有他的影响,自己不会踏上“小猎犬”号环球之旅,也不会想到写作《物种起源》;梭罗因为阅读他的著作而重新书写《瓦尔登湖》,并在康科德的峭壁之上感叹:“我的心灵与他同在。”

18世纪的人类以“进步”为关键词,不断投身改造自然的热潮,可也逐渐失去了对自然的敬畏。在这一时期众多探究“如何理解自然”的科学家中,有一位浮士德式的人物:他的内心簸荡着不息的求知冲动,不仅渴望周游世界,更试图洞悉整个宇宙。深受启蒙思想影响的他,坚信客观实验之必要,但也重视个人的主观感受。他将科学与想象结合在一起,以“生命之网”的整体视角重新审视自然。世界上据说有以他名字命名的100多种动物、300多种植物……

他是谁?他就是亚历山大·冯·洪堡(1769—1859),曾被普鲁士国王腓特烈·威廉四世盛赞为“大洪水后最伟大的人物”。他深入委内瑞拉的茂密雨林,穿越漫长的安第斯山脉,攀登当时公认最高的火山——钦博拉索山;他曾与同伴惊险地逃脱鳄鱼之口,目睹野马与电鳗的残酷搏斗,在重重树影间与美洲豹狭路相逢……达尔文称他为“古往今来最伟大的科学旅行者”。他将对自然的崭新理解,融入对彼时政治局势的悉心体察,既为美国总统杰斐逊带去详尽的考察资料,还影响了“解放者”玻利瓦尔的拉丁美洲革命。洪堡对世界的广博认识不但招致了拿破仑的嫉妒,更深度影响了歌德、华兹华斯、柯勒律治、达尔文、威廉·赫歇尔、查尔斯·莱尔、惠特曼、爱伦·坡、梭罗、约翰·珀金斯·马什、海克尔、约翰·缪尔、凡尔纳、赫胥黎、庞德、马尔克斯等近200年来的思想家、文艺家与科学家。很多生态学家、环保主义者和自然作家都在不知不觉中仰赖着洪堡的先知先觉。

如果自然万物相互关联,那么大自然不易维持恒定,更容易出现动态变化。所以,人类对自然的破坏,很可能带来不可避免的灾难性后果。人们逐渐注意到,砍伐森林、过度灌溉与开垦农业用地会影响环境。在最早告诫大众警示这些行为的一批人中,洪堡便是其中之一。他认为,人类“没有饕足的贪婪”已造成了“不可计量”的破坏。洪堡还不止步于观察有机生命体的表面特征,更试图确定自然的结构,也因此形成了生态系统的概念。

B 150年前的博物学家与当下的联系

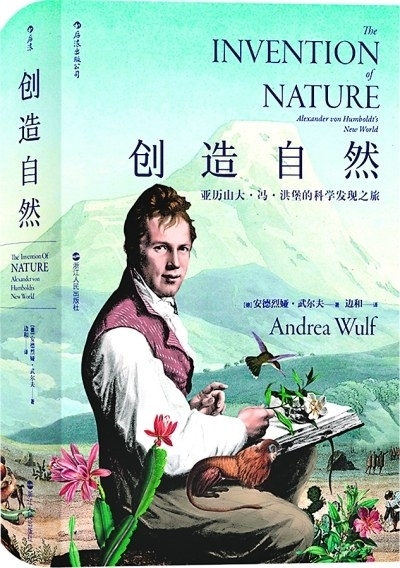

洪堡究竟如何从一位怀有远游心气的普鲁士贵族少年,成长为左右世界科技文明进程、具有世界影响力的科学家?其观察自然的全新视角受到哪些影响的形塑?由此生成的整体自然观又如何在思想史流变中影响一代代知识分子?这些问题都可在安德烈娅·武尔夫所著《创造自然》中找到答案。

18世纪末,洪堡成功游说西班牙国王,启动南美洲博物探险旅行。5年时间,他花掉三分之一的个人财产,获得了一大批标本,以及当地动植物、地球物理、天文、地质、海洋和民族文化的大量实际资料,成为伟大的“全能博物学家”。随后,洪堡用了30年时间整理考察结果并加以出版,他开创了现代地理学,深刻地影响了全世界的自然探险活动,洪堡与歌德一起成为德国的民族英雄、文化符号。

洪堡是超越他时代的科学家,影响力仅次于战神拿破仑。但在他的祖国德国之外,洪堡的名字逐渐为世人所遗忘。现居伦敦的作家、历史学家武尔夫,曾踏着洪堡周游世界的壮阔足迹,重访加利福尼亚、柏林和剑桥等地档案馆,还有多到数不清的其他地方。她翻阅了数千封信件,到过德国耶拿洪堡研究动物解剖学的塔楼废墟和厄瓜多尔的安蒂萨纳火山、钦博拉索山顶……她试图在该书中实地重寻洪堡,并恢复洪堡在自然与科学众神殿中应有的地位。武尔夫强调,今日的生态学家内心都住着一个洪堡。随着全球气候变化等现象敲响的警钟,洪堡的交叉学科思路于今日很多现实问题的讨论都具有非凡意义。

写作《创造自然》是武尔夫勇敢重历洪堡植物学、地理学探索与科学发现的壮阔之旅,洪堡一生所有这些地点、通信、思想和日记后得到的结晶,读起来像极了惊心动魄的探险小说,而这一文学体裁的诞生,本身也受到了洪堡游记《美洲新热带地区旅行记》的影响。她以生动笔触和翔实资料将洪堡的个人传记、旅行历险和自然观念的演变交织在一起,既揭示了他在科学史上的枢纽地位,也搭建起这位150多年前的博物学家与当下隐性的联系,让读者重拾了洪堡富有远见的生态学观点和众多预言式洞见。

洪堡学术根基在于认为自然是一个庞大的有机整体,天、地、人环环相扣,相互影响。他曾说过:“一切事物都相互作用,有往必有还。”这对熟悉天人合一世界观的中国读者并不陌生。洪堡宛如一位21世纪的通才,带着远超同时代人的前瞻性视角,将敏感的心灵注入对奴隶制、环境问题与科研发展等的探讨。他发明了等温线和等压线,即现在地图上连接同一温度和同一气压的连线。他发现了磁倾赤道;他构想出了跨越全球的植被与气候带的概念。因为观察到非洲和南美洲沿海植物的共性,洪堡推测这两片大陆之间曾存在“古老”的连接,提出这一想法比大陆漂移说早了将近100年。

这位跨越科学与艺术、生态的观察者,将自然定义为相互关联的生命之网,革新了人们看待自然世界的方式:任何事物之间都存在关联。即使是最微小的有机体,都不应该被看作是孤立的。因此,洪堡是超越时代最耀眼的存在。《纽约时报》称赞此书提醒每一个人:地球是一个有机的整体,人类对环境的每一次伤害都会造成灾难性后果。

C 中国北方有以洪堡名字命名的山脉

从俄罗斯西伯利亚到南美雨林再到额尔齐斯河……每一处丛林、每一条山脉和每一种危险动物都是洪堡追寻自然、勇猛探险的一笔笔注脚。以洪堡命名的事物不计其数,包括洪堡企鹅、洪堡鱿鱼等100多种动物;洪堡百合、洪堡香蕉兰等300多种植物;中国、南非、南极洲等地的洪堡山、洪堡峰、洪堡山脉;北美有4个洪堡郡、13个洪堡镇,月球上有洪堡陨星坑和洪堡海,还有绕着太阳运行的第54号洪堡小行星。洪堡一直在我们身边,尽管不那么明显,我们也没太在意。

在甘肃省西南部与青海省界上、党河以南处,有一支属祁连山西段的山脉。该山脉西起当金山口,东至哈拉湖盆西侧,总长约300公里,曾名乌兰大坂山,现名党河南山。在《中亚植物志》《中国龙虱》等诸多自然志书中,我们还可以看到该山脉的另一个名称——洪堡山。没错,这正是《创造自然》书中提到的,“在中国的北方……也有以他名字命名的山脉”。

不满足于书斋中与浩瀚卷帙为伍,洪堡屡屡远行实地考察探险,他远赴南美洲5年,在俄国6个月完成10000英里旅行,途经658个驿站,更换12244匹马,在中亚与清军相遇,中国境内的洪堡山便是他勇敢探索的又一笔注脚。正如《创造自然》中提到的,他甚至于1829年到访过彼时位于额尔齐斯河右岸的清军哨所,尔后在家信中激动地记录道:自己到过中国了,那个传说中的“天朝”。不仅如此,哥哥威廉·洪堡也与汉语世界有着非常密切的联系。虽然威廉不曾到过中国,但他早于1826年就撰写论文《论汉语的语法结构》。

时间过去190年,此次借后浪出版公司推出武尔夫所著《创造自然》之机,国人有幸“邀请”伟大的“全能博物学家”洪堡,再次“来到”作为全球第二大经济体的中国。

歌德曾将洪堡比作“一座多头喷泉”,“各股泉水喷涌而出,清新、源源不绝,而我们只需把容器放在下面盛接。”我们也确信,这座喷泉从未干涸。正如洪堡自己所说:“人必须向往善和崇高、伟大的事物……其余的则交给命运。”

这位成长于启蒙时代的古典通才,洪堡用他的一生向我们展示“人,可以如何成为一个完整的人”。 (本报综合)