“我所喜爱的诗,不是鼓吹世俗人情的东西,是放弃俗念,使心地暂时脱离尘世的诗。” 日本作家夏目漱石在小说《旅宿》中作如是言。

《旅宿》堪称为一个人的诗意,书写的是一个画家的短暂旅程,小说没有多少情节,与其说夏目漱石在写故事,不如说他在写一个人的心路历程,充斥着太多太多的自言自语,一个城里人欲入山间寻“非人情”之旅。

何谓“非人情”?本书言,西方的诗,无论何等富有诗趣,都只在地面上奔驰,没有忘却金钱利欲的余暇。而东洋的诗则有解脱尘世的作品。采菊东篱下,悠然见南山。只在这两句中,就出现浑忘浊世的光景。“可惜现今作诗的人和读诗的人,都醉心于西洋,因此很少有人悠然地泛着扁舟来探访这桃源仙境。我固然不是以诗人为职业的,并不打算在现今的世间宣扬王维和渊明的诗境。只是自己认为这种感兴比游艺会、比舞蹈会更为受用,比‘浮士德’、比‘哈姆雷特’更为可喜。我一个人背了画箱和三脚凳在这春天的山路上踽踽独行,完全是为此。我是希望直接从自然界吸收渊明和王维的诗趣,在非人情的天地中暂时逍遥一会儿。”

小说的主人公画家倒也果真寻到了一处世外桃源,他夜宿乡间旅店时:“这晚上那些竹子在枕边婆娑摇曳,使人不能成寐。推开格子窗,但见庭中一片草地,映着夏夜的明月;举目四顾,要不是有垣墙简直就一直连着广大的草山。草山那面便是大海,奔腾的巨浪正在汹涌地打过来威吓人世。我终于通夜不曾合暇,耐性地躺在阴阳怪气的蚊帐里,仿佛身在传奇小说之中。”好一个美不胜收的清幽之地,不禁让人想起《水浒传》中的一段描述:隐士许贯忠携着燕青到其住处,同到靠东向西的草庐内。推开后窗,却临着一溪清水,两人就倚着窗槛坐地。数杯酒后,窗外月光如昼。燕青推窗看时,又是一般清致:云轻风静,月白溪清,水影山光,相映一室。

或许,世外桃源,大抵都是相像的,也无非是那些山水自然罢了。

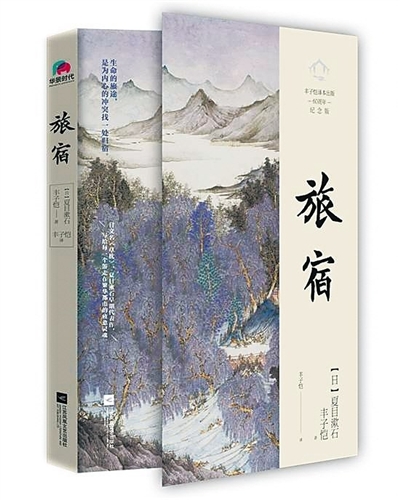

本书充满着诗情画意,加之丰子恺的神译,语言意境甚美,耐人寻味的句子很多,引得读者不由自主地多读几遍。小说的难能可贵之处在于,并不止步于世外桃源,并没有抒情到忘乎所以的地步——以为世外桃源就可破解人生之困。

其实,小说在开头就有展现。“依理而行,则棱角突兀;任情而动,则放浪不羁;意气从事,则到处碰壁。总之,人的世界是难处的。越来越难处,就希望迁居到容易处的地方去。到了相信任何地方都难处的时候,就发生诗,就产生画。造成人的世界的,既不是神,也不是鬼,就不过是那些东邻西舍纷纷纭纭的普通人。普通人所造的人世如果难处,可迁居的地方恐怕没有了。”可见,夏目漱石是清醒的,纯真再美,也不能当饭吃。

(本报综合)