方大曾是中国新闻史、中国摄影史上一个传奇人物,是“七七事变”现场报道第一人。他和中国新闻巨子范长江被誉为中国新闻史上的“双峰”,一位擅长摄影,一位擅长文字。

为纪念“七七事变”爆发80周年、方大曾诞辰105周年,中国社会科学出版社推出《解读方大曾:方大曾作品及范长江新闻奖得主的阅读笔记》。本书系方大曾首部作品合集,大部分作品系失而复得。

只身前往卢沟桥前线采访

方大曾,原名方德曾,笔名小方,北平人。

“九·一八”事变后,在民族危亡、国难当头之际,年轻的方大曾以相机和文字为武器,为百姓生活、抗日救亡而奔走,留下了很多经典作品。

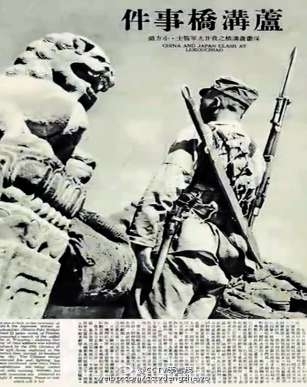

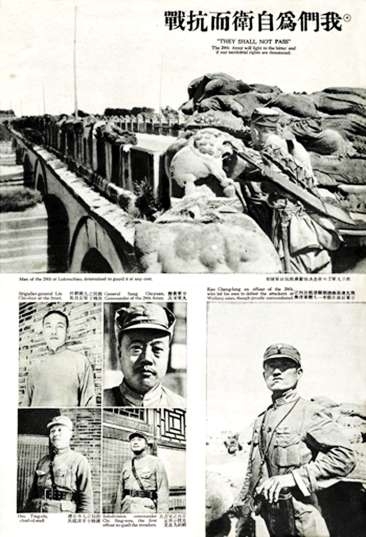

1937年7月10日,在“卢沟桥事变”爆发后的第三天,方大曾便只身前往卢沟桥前线采访,写出长篇报道《卢沟桥抗战记》,配以照片发表。

经范长江推荐,方大曾担任上海《大公报》的战地特派员。1937年9月30日,方大曾从河北蠡县寄出《平汉北段的变化》一文后,便神秘地失踪了。大多数人认为他在抗战前线牺牲,是抗战初期第一个在前线牺牲的记者,那年他25岁。

当时,方大曾与范长江等人同负盛名,后来范长江专门写了一篇《忆小方》来怀念这位中国摄影史上的传奇人物。

方大曾出生在一个书香之家,家境殷实。父亲方振东于京师译学馆毕业,习法文,后在外交部工作。

方大曾小学就喜欢摄影,这在当时是个奢侈的爱好,但母亲依然给他买了一个方盒子相机。方大曾妹妹方澄敏回忆,方大曾经常是“一架相机、一把伞、一个背包,徒步去拍照,北京周围的好多塔、田他都去过……照片冲出后,就投到报刊杂志去,用稿费再去买胶卷。”

主编16年聚焦一个人

《解读方大曾》包含历经多年搜集而来的方大曾通讯及译文27篇,摄影作品150余幅,是多年以来寻找方大曾的重要成果,也是了解方大曾心路历程的必读书,极具历史文献及研究价值。

该书由《方大曾:消失与重现》一书的作者冯雪松主编,18位历届范长江新闻奖获得者联袂解读。

16年来,主编冯雪松一直聚焦一个人——方大曾。围绕着方大曾,他一直坚持做着两件事,一是矢志不移地寻找方大曾,竭尽所能,力图让已经消失的、不该被遗忘的人和精神,再度重现。二是解读方大曾,想方设法动员自己所能动员的力量,千里走单骑,从浩瀚的历史档案和故纸堆中,搜寻一切曾经湮灭的关于方大曾的所有新闻和摄影作品。他为此一次次走进高校,把这种时代所需要的宝贵的新闻精神,最广泛地传播出去。他做成了几件事:《寻找方大曾》两版纪录片,《方大曾:消失与重现》和《解读方大曾:方大曾作品及范长江新闻奖得主的阅读笔记》两部专着,一间方大曾纪念室,一个《方大曾校园行》公益系列活动。

精彩摘录

向25岁的“小方”

行注目礼

我们当特别怀念一位今年已105岁的青年——在国人纪念抗日战争胜利72周年的节点上,25岁的方大曾在遥远的硝烟中目光炯炯地注视着我们。

1937年9月,方大曾带着他的武器——照相机和笔,一头扎进中华民族抗日的烽火中。近80个寒暑更迭,在这片早已平静安宁的土地上,年轻的“小方”却依旧定格在战火里。唯有他青春的脸庞、他的照相机,以及他留下的800多张珍贵的历史照片,清晰地散发出他年轻生命的热度。

我脑海里的方大曾,是他消失在人们视线前寄给母亲的那张照片,也是他留下的最后一张个人肖像——一个英俊阳光的青年,眉宇间透着青春的俊朗与自信,远眺的目光流溢出清澈单纯的笃定。

1937年7月7日夜,卢沟桥事变爆发,是日本全面侵华战争的开始,也是中华民族进行全面抗战的起点。7月10日,方大曾奔赴卢沟桥,写出《卢沟桥抗战记》。一个明确的史实是:方大曾是“七七事变”后最早赶赴前线报道的记者。

这之前的1936年底,绥远抗战打响后,方大曾即到前线采访。在硝烟里穿行的43天里,他全面报道绥远抗战,《兴和之行》《从集宁到陶林》《绥东前线视察记》等稿件见诸报端。“小方”的图片和文字报道,引起当时大名鼎鼎的记者范长江等人的赞赏和重视。

今天,我满怀虔诚捧读“小方”裹满前线硝烟和将士鲜血的文字,凝视这位“中国卡帕”用生命换来的数百幅图片。现场、现场、还是现场,小方大量的图文报道给今天的我们呈现的,是一段何其弥足珍贵的中华民族苦难历史的鲜活画卷啊!通过他的作品,我立体地触摸到了抗战的悲壮惨烈,前线将士的视死如归,黄河流域的民生凋敝……我无以言表,唯有泪流满面。

从小方的战地报道作品,以及他家人和友人的多侧面回忆中,我们完全可以勾勒出他可敬可爱的完整形象:他对民族和国家情感炽烈,对战争和丑陋充满义愤,对灾难深重的平民满怀同情。

尽管今天方大曾存世的可能性几乎完全没有,但仍然有越来越多的人加入到“寻找”小方的行列,期待在某个地方发现他的踪迹。

其实,无论能否找到方大曾,“小方”都已然成为中华民族一个永远不会消失的精灵!

——摘自《解读方大曾》,作者赵拴为第八届范长江新闻奖获得者

历史复盘

小方最后的足迹

方大曾失踪前留下的新闻报道串起了他最后的足迹。

●1937年7月10日 离家前往卢沟桥,采访报道卢沟桥事变,是首个报道这一重要历史事件的战地记者。

●7月23日 由北平寄出《卢沟桥抗战记》。之后陆续发出《我们为自卫而抗战》《日军炮火下之宛平》《抗战图存》《为国捐躯》《卢沟桥事件发生后之北平》等照片,被国内外多家报纸、杂志、画报采用,反响极大。

●7月底 经过良乡和窦店,徒步70里,走到琉璃河车站,挤上平汉路客车退往保定。

●7月30日 在保定与着名新闻人范长江会合。

●8月初 经范长江介绍,开始担任上海《大公报》战地特派员。

●8月初至8月20日 独自一人由保定到南口、居庸关前线采访,写下《血战居庸关》。

●8月中旬至下旬 由平汉线转至山西,在同蒲铁路沿线进行采访,写下《保定以南》《保定以北》《从娘子关到雁门关》等报道。

●9月18日 从河北蠡县寄出《平汉线北段的变化》一文。这是方大曾留在人世间的最后音讯,该报道发表于9月30日的《大公报》上。

(本报综合)