一直以来,就很喜欢这样一句话:每一个人的心中都有一座城,住着一段不再回眸的光阴,那些光阴路过了青春一阵子,却会在记忆里搁浅一辈子。直至今日,采访了当年的“向阳花”、今日的着名美籍华裔女经济学家——宋京生,我才真真切切地理解了这句话的真正内涵。

采访前,我照旧做好做足了功课。从网络上我了解到,宋京生教授现任教于美国杜克大学富科商学院,同时也是上海高级金融学院特聘教授、中国教育部“长江学者”,主要研究和教学领域包括供应链管理、运筹管理、决策模型等。如此“高大上”的头衔,如此前沿尖端的专业,想必这一定是位严谨认真且不苟言笑的科学工作者吧?到了约定的时间和地点见面,宋京生老师的大方婉约、气度不凡,还是让我在心里暗暗吃了一惊。只见她齐肩的微卷短发、斜披着的紫色流苏披肩、得体的穿着、素雅的妆容,让人不由自主地联想到“气质美如兰,才华馥比仙”一词。无需过多的铺垫,不要客套的寒暄,在宋京生老师那独具磁性的女中音里,四十余年前的历史帷幕在我们面前缓缓地拉开……

故园,模糊又清晰

“京生”,这是个颇具时代色彩的名字,北京出生,北京成长,似乎无论如何都不可能与江南一隅的这个小镇——向阳湖有所交集。然而在那个特殊的年代,风云突变,命运多舛, 1969年至1972年,“向阳湖”三个字却真真实实地走入宋京生的生命中。在她的记忆中,一望无碧的荷花、上工时熙熙攘攘的五七桥、略带腥味的池塘水、捉不尽的各类小鱼小虾,向阳湖旧时的各色味道、各种回忆时时让她魂牵梦绕,或谓乡愁难解。于是,在阔别了向阳湖四十余年后,她再次踏上了这个没有片瓦的“第二故园”。

1969年秋,按照组织的安排,宋京生的父亲宋家修和母亲张郁兰先期随人民出版社大队人马来到向阳湖。家中的6口人中,只有她一个人待在北京,有家却没有亲人的陪伴爱抚,无所依傍的她就像一片浮云一样四处飘荡。终于,政策有所变动,随着南下的大部队,她和一群孩子一起坐京广线的火车来到咸宁,来到了父母的身边。孩子的天性就是快乐的,丝毫没有下放偏远之地的酸楚,只有即将见到父母时莫可名状的兴奋。只记得大孩子兴高采烈地给大家讲鬼故事,小孩子们则像猴儿一样在座位下爬来爬去地捉迷藏,就这样嬉笑打闹着一路来到了当时的集中地——咸宁高中。那时,宋京生才刚满9岁,被安排读小学三年级,女孩子们则都统一住在一个类似于教室的大通铺里。说到这,她笑着告诉我,最难堪的是晚上起夜,公共厕所离得特别远,想着那些骇人的鬼故事,大家压根就不敢去,只有躲在门口旁边偷偷解决。

在那个反封资修的年代,大家白天劳动,晚上上自习,多半都被念报纸、背语录、唱“东方红”、跳“忠字舞”给安排得满满的。印象中有一抹亮色的,就是一个老学究教“花红柳绿”这个成语,怕孩子们理解得不到位,特意把大家带到阳春三月的河边,看看杨柳拂面、吹吹怡人春风,和现在课堂上大力提倡的“情景式教学”倒有些类似。当然,挖防空洞也是学习的主要内容之一,不论老少,不分男女,大家都要背着锄头、铁锹自己动手挖防空壕,以防备美帝、苏修的的“突然袭击”。最害怕的是,劳动了一天,拖着疲惫不堪的身体躺在床上做美梦的时候,听到那“刺耳”的钟声响起。有规则地敲钟只需要列队;如果是敲乱钟点,则代表紧急集合。好几次慌乱中,宋京生只穿上了一只鞋子,或是纽扣扣错了边,引起小伙伴们阵阵善意的取笑。

印象中还有一次,大家站队去劳动,鬼使神差地,宋京生被一个男生用石块扔到了脸上,流了好多血,被老师带到生产队医务室去缝针。小小的人儿却有着大大的胸襟,也不知那时怎么如此勇敢,宋京生反而过来安慰老师。后来伤口严重了发高烧,担心引发脑膜炎,她只有住在医院里。生产队特别人性化地批准了她的父母进城,买了当时很稀罕的炼乳来看她。有美食,又有着父母的陪伴,这让一个月只能看望父母一次的她,觉得其实生病也是件如此美好的事。

回忆,苦涩且酸甜

在向阳湖的三年光阴里,宋京生像只候鸟一样,跟随着父母不断地“迁徙”,用颠沛流离来形容也不为过。刚到向阳湖时,由于没有房子,只好分别寄住在老乡家里。后来父母又被分配到汀泗烧石灰、炸石头。再往后,则转到双溪,父亲在此烧窑,母亲主要负责在厨房拉风箱烧柴火,“自己动手,丰衣足食”,一家人住到了自己亲手搭建的宽敞明亮的砖瓦房里,这才一步一步地有了家的感觉。

按照那时的规定,父母一个月只能探望一次子女,因此一有时间,宋京生就会跑去探望父母。从“共产主义学校”出发再到汀泗或双溪,路途甚是遥远。但对于羽翼未丰、特别渴望父母的怀抱的孩子而言,这点距离又算得了什么呢?那时,她有个特别要好的同学叫田青,心地善良且性格特别温和,每次两人都相约早上5点钟起来,跟随运货的卡车坐盘山公路,一路颠簸去探望父母。有一回天气太热,暑气逼人,回程路上两个孩子玩心大起,跑去水库游泳。宋京生的水性归根要好些,游到了深水区,好奇地试着往下沉,看看水到底有多深。也不知过了多久,只觉得头顶好像有千斤重力压着,挣扎了半天才上来。浮出水面后,这才发现田青早已不见踪影,慌忙地跑去喊周边打渔的人来帮忙,遗憾的是,最终还是没能把她救活。“多好的姑娘啊!”讲到这,宋京生不住地摇头叹气。她告诉我,多少年过去了,她都记得当年那个如花的笑魇,多少次夜晚都是在睡梦中被惊醒,一脑门的冷汗,这个不可再弥补的缺憾也成了宋京生心中永远的痛。

因为宋京生乖巧聪明,却丝毫没有大城市来的女孩子的“骄娇”二气,所以在共产主义学校读书时,她特别讨老师喜欢,也格外受同学欢迎。但凡大伙儿回答不出的问题,她便是老师的最后一张“王牌”。让宋京生觉得特别荣耀的是,因为讲话稿写得特别好,她被老师特选出来代表共产主义学校参加“双代会”,全校四百多人仅有三个名额而已,让那时的她很是风光了一把。有了如此接地气而又鲜活无比的生活作为铺垫,回到北京后,她又有了别人艳慕不已的资本,写作文老是得奖,文章也经常作为范文在同学间广为传阅。所以,家里的哥哥姐姐们一致认为她今后绝对会当语文老师。多年后同学聚会,大家一见她,都笑道 “好学生回来了”。事实证明了大家的评价是正确的,她一路读到了北京师范大学学士(1982)、中科院应用数学所硕士(1984)、美国哥伦比亚大学博士(1991),现在又成了令人羡慕的专家。这些成就的取得与这三年的磨砺出的坚强品格、与在向阳湖的这段时光绝对是密不可分的。

1971年,国家相关政策得以落实,扣在父母头上多年的“大帽子” 终于摘了下来 。迫不及待地想把这个好消息告诉父母,宋京生高兴得一路跑一路哭,跌倒了几次也丝毫不觉得痛。71年下半年后政策更为松动,父母都被调到丹江改造。在那个没有网络、没有手机、没有微信的年代,写信是最好的交流方法。这样的日子延续到了74、75年,父母最终相继回京。

历史,渐行却渐远

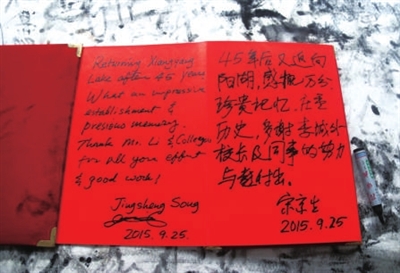

访谈临近尾声,宋京生老师告诉我,对于向阳湖的这三年光阴,她一直都没有时间去回味。但无论是年过而立、不惑、或是知天命,回首那段旧时光,往事依稀浮现,那么清澈,如此难忘。这种感觉随着年纪的增长,愈发觉得珍惜。那是一种醉人的感觉,那是对曾经走过岁月的一种留恋,里面有很多值得细细品味的人或事儿,有很多生活和文化层面的东西值得我们细细咀嚼。一直以来,她都特别希望有人将这段历史认真且原原本本地记录下来,也幻想着退休以后在这方面有所研究。这次来到咸宁,让她格外感到惊喜且欣慰的是,李城外先生在向阳湖文化研究上坚守了这么多年,且取得了如此大的成就,怎能不让人由衷地钦佩呢?成功如果不属于这种有准备、有恒心而又有毅力之人,又将属于谁呢?

听着宋京生老师讲完“过去的故事”,我的心里唏嘘不已却又感慨良多。“人事有代谢,往来成古今”。几十载时光匆匆而过,转瞬即逝,曾经的剑拔弩张不复存在,曾经的高压氛围消失殆尽,曾经的少儿经历似乎也在时间的冲刷下愈来愈轻,甚至轻得要彻底堙没在历史的长河中,真正为泥土所尘封,为人们所遗忘。历史渐行渐远,记忆却仍在保鲜。生活在这个和平安定、万物静好的环境中,没人会愿意去回忆那段荒唐的历史,也没有人愿意重新揭开这道不能触碰的伤疤?我们不能忘记历史,我们也不要永远活在过去,我们更不要将历史的错误蒙蔽于心、遮蔽双眼。向阳湖文化的存在对历史的考问,是对现实的反思,更是对未来的警示。所以,正确的态度应是——以一颗开放包容的心态去面向过去、正视未来,弘扬这种身处逆境仍能安身立命,忍辱负重更加傲然挺立的风骨,让历史不再重演,让未来充满希望……