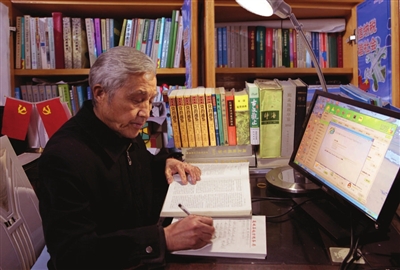

从湖南到湖北,从临湘到通城,他坚守着内心的精神圣地;从钟情绘画到投身文学,从创办杂志到文学大赛,他演绎着别样的诗人情怀。一生为文化奔走的他,究竟有着怎样的动人故事?让我们一起走近文化老人——袁泉。

A从绘画到文学

也许是儿时的兴趣,也许是孩子的天性,袁泉从小就对绘画十分敏感。每一抹艳丽的色彩,每一幅动人的风景,仿佛都能牵动他细微的末梢神经。小学二年级时,一个爱好绘画的远房嫂子偶然间送给袁泉一本画集。看着书上漂亮的蔬果和栩栩如生的小动物,袁泉突然有了画画的冲动,开始对照着画集有板有眼地临摹起来。

经过小学时期的积累,袁泉练就了扎实的绘画基本功。中学时代,他开始转向写生,进行创作。由于坚持不懈的苦练,袁泉的作画技巧在几年之内突飞猛进,并开始在当地崭露头角。临湘县文化馆宣传柜窗经常可以看到他的画作,他所绘《补衣歌》被送往省里参展,当时800多人的临湘一中(包括初高中)为他举办个人画展……这些都成为袁泉中学时代最为闪亮的记忆。

同时,由于作画出色,袁泉深得美术老师向继努的喜爱。身兼图书管理员的向继努,工作忙时便让袁泉帮忙照看图书室,甚至将钥匙交给这位爱徒保管。利用这种契机,袁泉在绘画之外又打开了一扇通向文学的大门。这期间,他接触了大量的文学作品,遍览五四先贤所著经典,同时对诗歌产生浓厚兴趣。“由于喜欢郭沫若和海涅的爱情诗,我还曾给同年级的校花写过情诗呢。”袁泉笑着向记者曝出当年的小秘密。

对绘画最为钟情的袁泉本以为可从容自如地进入一所美术名校,未曾料想,当年除中央美术研究所面向全国招收10名学生,其他美院都不招生。袁泉在学校老师的劝说下,最终放弃了赴京面试,转而参加全国统考,并最终考入武汉大学图书情报专业。

2012年,老友聚首,故旧重逢,袁泉和昔日的同窗们一起回忆大学时光的点点滴滴。当大家说起当年的成绩时,袁泉才知道,半个世纪前的高考中,自己在同专业同届的兄弟姐妹中竟有幸混了个“头名”……

B开启读书之窗

绘画和写作永远是袁泉的最爱,大学四年,他用一幅幅画作和一行行文字记录下自己最美好的青春年华,直至毕业被分配到部队农场劳动锻炼。当大家都在农场劳动时,袁泉还不忘作画写诗,甚至自编了一本个人诗画集。“里面全是我自己诗画,可惜几十年前的这本小书在大同湖抗洪抢险时被洪水卷走了。”袁泉叹惜道。

1970年,袁泉被调到云溪公社,从此与通城结下不解之缘。经多方辗转,他在1979年被调往通城县图书馆,干上自己的老本行。

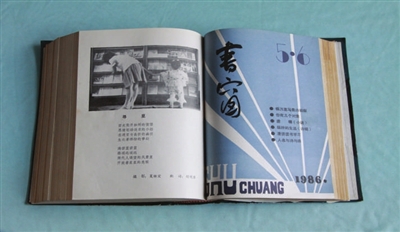

由于工作原因,身为图书馆馆长的袁泉需要向读者推介、评论图书,加之自己对文学十分爱好,于是他萌生了一个想法:能不能办一本相关的文学杂志呢?既能推介图书,又可以为读者提供一个文学交流的平台,岂不甚好!至于杂志的话,就取名《书窗》,意为开启一扇读书之窗。

办杂志的想法如火一般迅速点燃袁泉的激情,诗意性情而博学多才的他总算有了用武之地。他很快就将通城当地的一批文化名人组织起来,成立了《书窗》杂志编委会。大家利用业余时间开会讨论,写稿编稿,袁泉则更是在痔疮发作的情况下,流着鲜血坚持改稿,誓要办出一份高水准的刊物。

一个月后,首期《书窗》杂志终于与读者见面。袁泉将限于经济、技术等各方面条件,只好用钢版蜡纸刻印的杂志样刊,寄送全省各级文化部门和一些单位,获得很好的反响。当时的湖北省作协领导骆文、徐迟均来信表示赞赏,时任通城县委副书记的甘赐保还亲自批示,从财政处每年定期拨出3万元作为杂志办刊专款。

1989年,袁泉调离通城,《书窗》渐渐淡出了文坛。然而,它的辉煌却并未被掩盖。梁必文、徐鲁等多位当代文坛名家均曾在《书窗》上发表过作品;《书窗》上许多优秀作品,后被多家报刊转载;时任中国作协常务副主席的刘冰雁亲自为杂志题词:这是一个奇妙的窗口,通过它,可以发现生活的奥秘……《书窗》已成为过去,但袁泉对文学的追求,对生活的探索却并未就此停止。

C举办文学大赛

上世纪80年代末,由于各种原因,袁泉被调往中南民族大学图书馆。出身于图书情报专业的他很快便适应了这份工作,并开始从事相关的专业研究。

在治学氛围浓厚的大学校园里,袁泉先后出版了学术专著《中国古籍整理学》、散文诗集《南湖情深》、评论集《中国青年诗人精品精评》。其中,《南湖情深》书名由文坛大家冰心亲自题写。整个八十年代,他在新加坡、马来西亚、香港、台湾等国家和地区发表了大量诗作,堪称通城在国外发表作品的第一人。

尤为值得一提的是,在专业研究和个人爱好之外,袁泉还组织举办了一系列文学大赛。上世纪90年代,《长江文艺》聘请他为“‘黄鹤楼’杯全国文学大奖赛”组委会主任,全面负责大赛各项工作。

面对成千上万的各类文学作品来稿,他组织相关人员精选细审,辑集成册,一丝不苟。前后历经一年多时间,大赛总算圆满落幕,袁泉也终于松了口气。

此后,他又相继受邀主持策划过“青年文学大奖赛”、“中国绿色文学写作大奖赛”等多个全国性文学赛事。对于这些比赛,袁泉坦言,自己在编辑、出版图书的过程中,也获得了一些稿费。但更重要的是,在全国发现了一大批优秀作者,繁荣了文艺创作,传播了中华文化。“在组织比赛的过程中,我结识了不少文友,提高了自己的文学鉴赏能力,更从中获得了无限的人生乐趣。”

桑榆未晚霞满天,一枝一叶总关情。在袁泉眼里,绘画是儿时的念想,是一直深埋心中的梦;文学是心灵的港湾,是可以休憩依靠的家。年过七旬的他,将以赤子之心继续耕耘于文化大地,让诗意的暮年永远沉醉在三月的春光……